Meta-Dossier: Die lebenswerte Stadt des 21. Jahrhunderts

Die Urbanisierung ist einer der bestimmenden Trends unserer Zeit. Denn die Städte wachsen und mit ihnen die Herausforderungen, die urbane Umwelt lebenswert zu gestalten. Wie kann es gelingen, die infrastrukturellen, ökologischen, ökonomischen und sozialen Probleme zu lösen, die sich durch die fortschreitende Verstädterung ergeben? Wie können Lebensqualität und Nachhaltigkeit in einer Umgebung gewährleistet werden, in der sich alles in zunehmendem Maße verdichtet?

Die neuen Städte für das 21. Jahrhundert sind unter diesen Voraussetzungen geprägt von einem steten Wandel, in dem innovative Technologien und neue Denkweisen notwendige Mittel sind. Anpassung und Optimierung sind die zentralen Säulen, um die sich die Entwicklung der Städte drehen wird, in allen Belangen.

Das vorliegende Meta-Dossier greift einige der Handlungsfelder und Aspekte auf, die bei der Transformation hin zu einer zukunftsfähigen und lebenswerten Stadt von elementarer Bedeutung sind. Es zeigt die unterschiedlichen Problemlagen, vielfältigen Zusammenhänge und möglichen Lösungsansätze auf, die die Städte und die Vorstellung von Stadtleben prägen – und prägen werden.

„Raum von Menschen, Raum für Menschen“ knüpft die Herausforderungen der Urbanisierung an stadtplanerische Lösungswege. Diese entstehen immer im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen, genauso wie sie stets ein Ausdruck der Möglichkeiten ihrer jeweiligen Zeit sind. Gleichzeitig lassen sich Ideen von der Antike bis in die heutige Zeit ausmachen, wenn auch im jeweiligen zeitlichen Kontext umgedeutet.

Der Schweizer Lucius Burckhardt, Begründer der Spaziergangswissenschaft, hat wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass Stadtplanung aber dann nur gelingen kann, wenn sie die vielschichtigen sozialen Verflechtungen berücksichtigt, die das Stadtleben letztendlich ausmachen, und neue Denkweisen wagt.

„Urbane Infrastruktur nachhaltig gestalten“ geht im Anschluss daran auf die vielfältigen Handlungsfelder ein, die sich im Zuge der Urbanisierung für die öffentliche Infrastruktur der Städte ergeben. Die notwendige Umgestaltung und die Forderung nach nachhaltigen Lösungen brauchen einen ganzheitlichen Blick, um die Schaffung von neuem Wohnraum, den Wandel urbaner Mobilität und den Wunsch nach Grün- und Freizonen innerhalb der Stadt sozial- und klimaverträglich zu gestalten.

„Baukultur heute – digital, nachhaltig, real“ beschäftigt sich dabei mit der Rolle, die der Umgang mit bestehenden Stadtstrukturen für die Gestaltung der Zukunft spielt. Wie kann der urbane Baubestand in der Planung der Stadt von morgen untergebracht werden? Welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung, welche konkreten Vorgehensweisen versprechen im Spannungsfeld zwischen Erhalt und Umwandlung den größten Erfolg? Wie werden die Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner berücksichtigt?

Um ähnliche Fragen geht es auch im abschließenden „Condensed Spaces und die Städte von morgen“. Skizziert werden hierin die Probleme, die sich aus der immer größeren Verdichtung des Lebensraums Stadt ergeben. Im Zentrum des Beitrags stehen aber verschiedene Alternativen – von der vertikalen Verdichtung bis zu Mikro-Wohnformen –, um Nachverdichtung unter nachhaltigen Gesichtspunkten und mit dem Ziel, eine lebenswerte Umgebung zu schaffen, zu realisieren. Innovative und kreative Herangehensweisen und Technologien sind der Schlüssel, um die lebenswerte Stadt von morgen ganz real zu gestalten.

Raum von Menschen, Raum für Menschen

Stadtplanung zwischen Theorie und Praxis

Die Planung von Städten findet immer im Spannungsfeld zwischen verschiedensten Disziplinen statt, genauso wie die Beziehungen zwischen Mensch, Umwelt und Politik maßgeblich für stadtplanerische Entscheidungsprozesse sind. Gleichzeitig ist Stadtplanung immer auch ein Kind ihrer Zeit und wird deshalb selbst ständig durch neue theoretische Ansätze umgewandelt. Ein Spaziergang durch die Themen der Stadtplanung mit den Überlegungen des Schweizer Soziologen und Planungstheoretikers Lucius Burckhardt.

Wer plant die Planung?

Hinter dieser, vermeintlich leicht zu beantwortenden Frage, verbirgt sich die gesamte Komplexität der Zusammenhänge, aus denen die Stadtplanung als solche besteht. Der Schweizer Lucius Burckhardt hat diese Frage gestellt, vor über 40 Jahren. Auf seiner Suche nach Antworten hat er viele der Themen angestoßen, die auch heute noch relevant sind für stadtplanerische Entscheidungen.

Denn es sind nicht die Stadtplaner allein, die an der Planung beteiligt sind. Eine Vielzahl von Einflüssen müssen berücksichtigt werden, um Entscheidungsprozesse wirklich zu verstehen: Akteure, Rollenbilder, Partizipation, Wahrnehmung, Umwelt, Design – allesamt Begrifflichkeiten, die nichts von ihrer Bedeutung für die Stadtplanung der heutigen Zeit verloren haben.

Im Gegenteil. Bei der Planung der Stadt von morgen sind diese Aspekte wichtiger denn je. Dass dabei die theoretische Auseinandersetzung mit den grundlegenden Prinzipien und der praktischen Umsetzung bisweilen auseinanderklaffen, ist eine der großen alltäglichen Herausforderungen, die Stadtplaner seit den Anfängen der Urbanistik zu bewältigen suchen. Anders ist eine nachhaltige Stadtentwicklung nicht zu schaffen.

Stadtplanung für die Menschen

„Der Architekt bewirkt, dass wir in gesunder Umwelt wohnen, zum Nutzen aller arbeiten und zu jeder Zeit würdevoll leben können“, so fasste der Italiener Leon Battista Alberti die Aufgaben des Architekten im Hinblick auf dessen Wirkung auf die Menschen zusammen. Das Aufgabenprofil stammt aus seinen zehn Büchern über die Baukunst, die in der Mitte des 15. Jahrhunderts erstmals veröffentlicht wurden.

Alle architektonischen Werke, so Albertis Forderung, hätten drei grundlegenden Prinzipien zu folgen: Konstruktion, Funktion und Schönheit. Immer mitgedacht war dabei die Dimension der Öffentlichkeit, nicht zuletzt wegen der Vielzahl öffentlichkeitswirksamer Großbauten, die die Renaissance zu seiner Zeit hervorbrachte.

Öffentlichkeit verstand Alberti aber gleichzeitig als Spiegel der gesellschaftlichen und geistigen Ordnung des städtischen Gemeinwesens: In ihrer idealen Gestalt ist Albertis Stadt ein großes Haus, während umgekehrt die Gebäude als kleine Städte verstanden werden. Plätze und breite Straßen, die von gleichmäßigen Fassaden eingefangen werden, bieten allen Generationen Platz zur Entfaltung.

Besondere Gebäude – wie Triumphbögen, Theater oder Tempel – sollen sich baulich von den Wohnhäusern abheben, durch höhergelegene Standorte und Ornamente zeigen sie nicht nur ihre „dignitas“, sondern wirken zugleich positiv auf die Betrachter. Die positive Wirkung der optisch zurückgenommenen Wohnbebauung äußerst sich hingegen in der Förderung der Gesundheit ihrer Bewohner. Luxus ist dazu laut Alberti nicht notwendig.

Angemessenheit ist eine der Forderungen in den Traktaten des Humanisten. Die Gestalt, die Harmonie der einzelnen Teile und die Funktion eines Gebäudes haben übereinzustimmen. Alberti vergisst darüber aber keineswegs die eingangs beschriebene Prämisse, dass die Architektur letztlich für die Menschen ist: Funktionen, Hygiene und eine Differenzierung der Räumlichkeiten sollen daher den jeweiligen Bedürfnissen der Bewohner der Gebäude Rechnung tragen.

So, wie sich die gebaute Architektur also an die Menschen richten soll, so war es auch mit Albertis theoretischer Auseinandersetzung mit dieser Kunst. Seine Traktate verstand der gebürtige Genuese nicht allein als Handbücher für die ausführenden Baumeister, sie waren genauso für Publikum ohne den fachlichen Hintergrund gedacht. Wissbegierige Gelehrte anderer Disziplinen oder seine Auftraggeber – mit seinem Werk wandte sich Alberti grundsätzlich an alle, die seinen Ausführungen zur Architektur Interesse entgegenbringen konnten.

Stadtplanung als Spaziergangswissenschaft

Wer sich mit moderneren Ansätzen der Stadtplanungstheorie befasst, wie sie etwa Lucius Burckhardt maßgeblich mitgeprägt hat, wird schnell feststellen, wie viele der heute relevanten Problem- und Handlungsfelder Leon Battista Alberti bereits vor über 500 Jahren in seinen zehn Büchern über das Bauwesen aufgegriffen hat.

Die Vorzeichen, unter denen Burckhardt seine Spaziergangswissenschaft entwickelte, waren selbstverständlich völlig andere. Die Herangehensweise des in Davos gebürtigen Soziologen, Nationalökonom und Gründer der Promenadologie, entstand in der Auseinandersetzung mit den Themen seiner Zeit: mit der rasanten Automobilisierung des Individualverkehrs etwa, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Ruf nach einer autogerechten Stadt laut werden ließ.

Politik – Umwelt – Mensch

Die Pläne für Burckhardts Heimatstadt Basel führten gleichzeitig zu seiner Überzeugung, dass Städte nicht durch Planungsautokratie, sondern unter Beteiligung der Bewohner umgestaltet werden sollten. Die ein Jahr nach seinem Tod erschienene Textsammlung „Wer plant die Planung?“ zeigt, wie intensiv und vielschichtig sich Burckhardt Zeit seines Lebens mit den unzähligen Facetten der Stadtplanung befasst hat – und wie diese sich letztendlich auf die drei Größen Politik, Umwelt und Mensch herunterbrechen lässt.

Daneben tritt in seinem promenadologischen Ansatz die Wahrnehmung als zentrales Thema und bestimmendes Element für die Planung. Ihre Bedeutung für die Spaziergangswissenschaft entfaltet sich in dem Maße, wie sie sich im Vergleich zu früheren Zeiten verändert hat. Dass Alberti wie selbstverständlich davon ausging, unterschiedliche Dekors und Bodenniveaus würden dem Betrachter die Funktion eines Gebäudes und seine Stellung innerhalb des architektonischen Stadtgefüges näherbringen, ist nach Burckhardt für den modernen Stadtbewohner und -besucher kaum mehr zu erwarten, geschweige denn möglich.

„Dasselbe gilt auch von der Architektur. Sie kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass wir schon aus ihrer Lage einen grossen Teil ihrer Bedeutung erkennen, sodass sie dann nur, durch leise Abweichungen vom Stilideal, ihre Eigenheit aussagen muss […].“

Es gibt hierfür verschiedene, miteinander verwobene Gründe:

- Ein neuer Kontext. Städte wachsen und verändern sich, dementsprechend verändert sich auch der Kontext, in dem Stadtteile oder einzelne Gebäude/Anlagen auf den Betrachter wirken.

- Eine neue Mobilität. Als elementarer Bestandteil der Erschließung einer Umgebung unterliegt die Fortbewegung ebenfalls Veränderungen. Es hat sich im Vergleich zu früheren Zeiten also nicht allein der architektonische bzw. städtebauliche Kontext verändert, sondern genauso die Art und Weise, wie dieser erschlossen wird. Unterschiedliche Fortbewegungsarten führen somit zu einer ganz unterschiedlichen Wahrnehmung.

Die Spaziergangswissenschaften sollen untersuchen, wie Mobilität, Wahrnehmung und letzten Endes auch die Gestaltung miteinander zusammenhängen. Welche persönlichen Vorstellungen spielen bei der Wahrnehmung der Umwelt eine Rolle? Wie wirken sich erlernte Vorstellungen auf die Wahrnehmung aus? Welche Folgen hat die zunehmende und schnellere Mobilität für die gestalterischen Ansprüche an die Architektur?

Neue Ästhetik, neue Wahrnehmung

Eine der Konsequenzen, die aus Burckhardts Beobachtungen zur veränderten Wahrnehmung der Umwelt folgt, ist die Notwendigkeit einer neuen Ästhetik des Bauens. Der Grund hierfür ist der Verlust des ursprünglichen Kontextes, aus dem heraus sich ein Gebäude früher erklären konnte – oder selbst erklärte.

Die Schwierigkeit besteht nach Burckhardt nun darin, dass der Gestaltung eines Gebäudes eine doppelte Aufgabe zukommt. Sie muss einerseits dafür sorgen, die Informationen über die Bedeutung des Gebäudes im Kontext seiner Umwelt selbst zu liefern. Wo dies durch den „Anmarschweg“, wie es bei dem Schweizer Soziologen heißt, nicht mehr möglich ist, muss diese Information aus dem Gebäude selbst kommen.

Gleichzeitig muss das Gebäude aber in der Lage sein, eine verständliche Aussage über sich selbst, über seine Funktion und seine Bedeutung zu treffen. Das entspricht im Grunde Albertis Forderung, dass etwa das äußere Dekor eines Gebäudes ohne Schwierigkeiten auf sein Inneres schließen lässt. Was bei der promenadologischen Ästhetik freilich fehlt, ist der Aspekt der Stadt als Haus, in dem sich die Einzelteile als Teil des Ganzen direkt verorten lassen.

Gelernte Wahrnehmung

Umgekehrt müssen die Menschen jedoch für ihren Teil lernen, die gewonnenen Eindrücke richtig einordnen zu können. Die höhere Geschwindigkeit dieser Eindrücke, die sich aus der neuen, schnelleren Mobilität ergibt, ist dabei ein Faktor. Sie sorgt für eine gewisse Unschärfe der Wahrnehmung, weil die Zeit für einen ausgiebigen Blick auf das Ganze nicht mehr ausreicht.

Dennoch werden aus dem Gesehenen, so fragmentarisch es auch sein mag, Rückschlüsse auf eben dieses Ganze gezogen. So werden aus Einzelbildern verallgemeinernde Aussagen über mutmaßlich typische Landschaften und Regionen getroffen. Ganz so, als wären die wahrgenommenen und im Kopf gespeicherten Ausschnitte dazu geeignet.

Dazu kommt, dass Wahrnehmung immer mit kultureller Prägung zu tun hat. Burckhardts Beispiel hierfür ist die Wahrnehmung von Landschaft, wie sie seines Erachtens in Europa gelernt wurde. Die Antwort auf die von ihm selbst gestellte Frage, warum die Landschaft schön sei, liegt in den historischen wie individuellen Lernprozessen unserer Wahrnehmung.

Landschaftsbilder und Landschaftssehnsucht

Prägend für das europäische Landschaftsbild, so Burckhardt, waren etwa die Beschreibungen der römischen Dichter, ihre – auch malerische – Rezeption in der Renaissance über die Landschaftsgärtner der Neuzeit bis hin zu den Darstellungen in Werbung und anderen Medien. Für den Schweizer ist Landschaft daher ein kollektives Bildungsgut, dessen Beschreibung auf integrierten Landschaftsbildern beruht.

Die Landschaft ist schön, weil wir gelernt haben, dass sie schön ist, weil wir die typischen Merkmale, anhand derer sich diese Schönheit festmachen lässt, erlernt haben. Daraus wiederum entsteht das Bedürfnis, die gelernte Idylle der Landschaft zu erhalten – auch wenn sie in der Veränderung der Umwelt, anders als in unserer Wahrnehmung, so gar nicht mehr besteht.

In den Versuchen, bei stadtplanerischen Maßnahmen die Umwelt und Landschaft – natürliche wie gebaute übrigens – im Verhältnis zum Neubau zu erhalten, erkennt Burckhardt den nach wie vor bestehenden Wunsch nach der Idylle.

Spazieren heißt wahrnehmen

Womit gleichwohl nicht gesagt ist, dass diese Versuche immer gelingen. Burckhardt gehört von Anfang an zu den schärfsten Kritikern misslungener architektonischer und stadtplanerischer Eingriffe. Der Ansatz der Spaziergangswissenschaft scheint ihm dabei als geeignetes Mittel, um solche Entwicklungen zu verhindern – und zugleich die gelernten Wahrnehmungsmuster mehr an der Wirklichkeit auszurichten.

So sehr die Stadtplanung auf theoretischen Grundlagen fußt – was angesichts der Tragweite der Entscheidungen und dem hohen Grad an Interdisziplinarität natürlich notwendig ist –, sie muss sich eben schlussendlich an ihrer Wirkung in der Realität messen lassen. Die Promenadologie sucht deswegen bewusst den Weg zurück in die Stadt mit ihrer lebendigen Dynamik.

Auf diese Weise soll ein neues Verständnis für Zeit und Raum entstehen. Schon die Langsamkeit des Spazierens macht tiefere Betrachtungen möglich, erlaubt daher viel mehr, die Umwelt zu entdecken, die alten Blickwinkel zu Gunsten von neuen aufzugeben. Betrachtung im Sinne des promenadologischen Ansatzes bedeutet immer, sich von gewohnten Mustern zu trennen und neue Perspektiven zu versuchen. So wird intensive Wahrnehmung – und die reflektierende Auseinandersetzung mit ihr – zur Grundlage einer neuen Stadtplanung.

Design ist unsichtbar und die soziale Komponente von Architektur und Stadtplanung

Diese kann aber nur gelingen, wenn sich die Wahrnehmung nicht allein auf das beschränkt, was sichtbar ist. Obwohl es bei der Stadtplanung und Stadtentwicklung vornehmlich darum zu gehen scheint, beharrt Burckhardt darauf, dass Design im Grunde unsichtbar ist.

Damit streitet er keineswegs ab, dass es bei der Stadtplanung und beim Design selbstverständlich eine gegenständliche und somit sichtbare Ebene gibt. Tatsächlich ist diese auch vielfach dafür verantwortlich, wie die Umwelt wahrgenommen und wie sie eingeteilt wird. Die Konsequenz dieser Auffassung, in Burckhardts Worten:

„Sie führt eben zu einer Auffassung von Design, welche ein bestimmtes Gerät ausgrenzt, seine Außenbedingungen anerkennt und sich das Ziel setzt, eine bessere Kaffeemaschine zu bauen oder eine schönere, also das zu tun, was in den fünfziger Jahren mit der Auszeichnung Die Gute Form bedacht worden ist.“

Design orientiert sich hierbei an der Beschaffenheit der Objekte, die sie entwickeln oder verbessern möchte, ignoriert dabei jedoch die unsichtbaren Aspekte, die ebenfalls einen Einfluss auf die Gestaltung haben können. Ein Objekt darf dann aber nicht in seiner Gegenständlichkeit, sondern muss als Teil eines größeren Systems verstanden werden. Burckhardts Beispiel zur Verdeutlichung seiner These – bezogen auf die Stadtplanung – ist der Kiosk.

Ein neues Designverständnis

Nach dem oben genannten Design-Verständnis würden die Fragen zum Kiosk dahingehen, wie dieser etwa gemütlicher für diejenigen Besucher gemacht werden können, die dort für eine gewisse Zeit verweilen; wie der Innenraum so gestaltet werden kann, dass der Betreiber leicht sein gesamtes Sortiment erreichen und überblicken kann.

Gleichzeitig ist der Kiosk aber in einen größeren Komplex eingebunden. In den Zeiten, in denen solche Kioske noch häufiger in den Städten zu finden waren, vorzugsweise an einer Straßenecke. An einer Stelle jedenfalls, an der Verkehrslinien zusammen- und wegführen, wo Fahr- und Zeitpläne eine Rolle spielen, wo der Zeitungskauf häufig nicht der erste Impuls ist, sondern eine Reaktion darauf, dass beispielsweise der Bus noch nicht kommt oder gerade weggefahren ist.

Design und die Beziehung zwischen Menschen

Daraus lässt sich eine Kernthese von Burckhardt ableiten, dass nämlich die Umwelt ein Geflecht von Beziehungen zwischen Menschen ist, die ihrerseits – nur nicht immer sichtbar – für die Gestaltung eben dieser Umwelt sorgen. Design sollte daher nicht losgelöst von seiner sozialen Einbettung begriffen werden.

Mit „unsichtbarem Design“ meint Burckhardt daher zum einen eine solche Auffassung, bei der das Design die Sozialfunktion gar nicht mehr erkennen lässt – in welcher Beziehung ein Objekt also zum Menschen steht, ist anhand der Gestaltung und Beschaffenheit nicht auf den ersten Blick zu erfassen. Die Idee geht, ohne explizit darauf Bezug zu nehmen, Hand in Hand mit Albertis Vorstellung, dass sich die Funktion eines Gebäudes für die Gesellschaft schon in seinem äußeren Erscheinungsbild widerspiegelt.

Zum anderen verbirgt sich in dieser Bezeichnung aber auch der Wunsch, dass zukünftiges Design nicht von der Form her entsteht, sondern gleichzeitig die unsichtbaren sozialen Beziehungen, auf die es sich auswirkt, berücksichtigt. Das erfordert einen neuen Ansatz für das Entwerfen und Gestalten.

Im Zentrum steht damit nicht mehr ein bestimmtes Objekt oder Produkt, sondern ein konkretes Problem, das es zu lösen gilt. Maßstab für die Problemlösung sollen dabei immer die unsichtbaren Beziehungen sein, aus denen das fertige Produkt einerseits hervorgeht und auf die es andererseits einwirkt.

Neue Denkweisen für eine neue Stadtplanung

Ähnliche Mechanismen sieht Burckhardt auch in Stadtplanungsprozessen am Werk. In seinen Überlegungen darüber, warum städtebauliche Utopien so häufig nicht verwirklicht werden, lautet die Antwort wiederum: Es sind die soziologischen Aspekte, die den utopischen Entwürfen von Stadt entgegenstehen.

Denn die technischen Voraussetzungen sind durchaus gegeben und waren es auch schon längst, als sich Burckhardt mit dieser Thematik auseinandersetzte. Die entscheidenden Faktoren, die ein Entstehen utopischer Stadtbilder verhindern, sind hingegen unter anderem:

- Die Problemorientierung der Architektenausbildung, bei der die Bauwerke im Fokus stehen. Was in der Folge bedeutet, dass die Lösung ebenfalls eine bauliche, also ein neues oder verändertes Bauwerk ist.

- Die „soziale Erscheinungsform“ der Stadt, wie sie in den Köpfen ihrer Bewohner existiert und die – wie das Design – über die bloße gegenständliche Umwelt hinausgeht und sich in Interaktion und Beziehungen niederschlägt.

Unter diesen Voraussetzungen kann aber Stadtplanung nur an den Menschen und ihren Bedürfnissen vorbei gehen. Was Burckhardt über den gesamten Zeitraum seiner Auseinandersetzung mit den vielen Facetten der Thematik immer wieder anmahnt, ist die Dringlichkeit, bei allen Planungen die sozialen Beziehungen nicht zu vernachlässigen.

Das Weimarer Modell

Das wird auch deutlich, als Burckhardt zu Beginn der 1990er Jahre als Gründungsdekan zu den maßgeblichen Initiatoren der Fakultät Gestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar gehört. Innovation, so wird schon aus seiner damaligen Eröffnungsrede klar, war und ist eines der bestimmenden Elemente für die Arbeit des Bauhaus.

Auf der anderen Seite zielte das Wirken im Bauhaus aber genauso darauf ab, den Funktionalismus im Design voranzutreiben – bis hin zur industriellen Produktion. Die Maxime „Form folgt der Funktion“, die über Adolf Loos, Hermann Muthesius und den Deutschen Werkbund auch Leitsatz für das Designverständnis am Bauhaus wurde, sieht Burckhardt jedoch kritisch. Die oben beschriebene „Gute Form“, die auch im „Form follows Function“-Ansatz steckt, entspricht nicht seinen Vorstellungen davon, was Design und was der Designer leisten sollte.

Im neu etablierten „Weimarer Modell“ sollen die Studenten vielmehr wieder lernen, auf vielfältige Weise innovativ zu sein: handwerklich, künstlerisch, technisch. Insgesamt wird ein ganzheitlicherer Ansatz verfolgt, bei dem konkrete Projekte im Mittelpunkt stehen, für deren Lösung sich die Studenten das Wissen aus verschiedenen Disziplinen aneignen. Ein – auch im Rückblick auf die früheren Lehrmethoden des Bauhaus – innovativer Ansatz, um die Innovationsfähigkeit zu verbessern.

Eingriffe in gewachsene Beziehungsgeflechte

Das entspricht außerdem deutlich mehr der beruflichen Wirklichkeit heutiger Stadtplaner. Denn Stadtplanung bedeutet heute vornehmlich Veränderung. Dass Städte von Grund auf neu entstehen, ist inzwischen eine Seltenheit – die ambitionierten Projekte für neue Millionenstädte in China stellen Ausnahmen dar.

Veränderungen haben aber immer Konsequenzen und so geht es für die Stadtplaner weniger darum, wie Hippodamus, Alberti, Howard oder noch Le Corbusier neu zu gestalten. Umgestaltung ist, nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Stadtentwicklung, die möglichst wenig neue Fläche für sich in Anspruch nimmt, die Maßgabe moderner Stadtplanung.

Dabei sind, ganz wie es Burckhardt in seinen Schriften dargelegt hat, die Eingriffe in die bauliche Substanz nur das berühmte Kratzen an der Oberfläche. Darunter liegen all die nicht auf den ersten Blick sichtbaren Beziehungen und Zusammenhänge, sozial wie baulich, auf denen der bisherige Status quo beruht hat und die sich nun mitverändern. Um das „Wie“ und die Tragweite dieser Veränderungen abschätzen und berücksichtigen zu können, um also eine sozialverträgliche Stadtplanung gewährleisten zu können – dazu böte ein Stadtspaziergang im Burckhardtschen Sinne die besten Einsichten.

Quellen:

Schmitz, Martin: Von der Urbanismuskritik zur Spaziergangswissenschaft, Querfeldein denken mit Lucius Burckhardt (1/3), https://www.deutschlandfunk.de/querfeldein-denken-mit-lucius-burckhardt-1-3-von-der.1184.de.html?dram:article_id=319584.

Ritter, Markus/Schmitz, Martin: Wer war Lucius Burckhardt? Querfeldein denken mit Lucius Burckhardt (2/3), https://www.deutschlandfunk.de/querfeldein-denken-mit-lucius-burckhardt-2-3-wer-war-lucius.1184.de.html?dram:article_id=320096.

Schmitz, Martin: Radioaufnahmen und Gespräche 1973-1989-1990, Querfeldein denken mit Lucius Burckhardt (3/3), https://www.deutschlandfunk.de/querfeldein-denken-mit-lucius-burckhardt-3-3-radioaufnahmen.1184.de.html?dram:article_id=320268.

Burckhardt, Lucius: Städtebauliche Utopien. Was hindert ihre Verwirklichung? https://www.lucius-burckhardt.org/Deutsch/Texte/Lucius_Burckhardt.html#Utopien.

Burckhardt, Lucius: Design ist unsichtbar, https://www.lucius-burckhardt.org/Deutsch/Texte/Lucius_Burckhardt.html#Design.

Burckhardt, Lucius: Promenadologische Betrachtungen über die Wahrnehmung der Umwelt und die Aufgaben unserer Generation, https://www.lucius-burckhardt.org/Deutsch/Texte/Lucius_Burckhardt.html#Promenadologie.

Burckhardt, Lucius: Eröffnungsrede des Gründungsdekans der Fakultät Gestaltung, https://www.uni-weimar.de/de/kunst-und-gestaltung/profil/eroeffnungsrede-des-gruendungsdekans/.

Rack, Jochen: Großstadt gestalten. Urbanität im Wandel, Gespräch mit Architekturtheoretiker Wolfgang Sonne, https://www.deutschlandfunk.de/architektur-und-staedtebau-grossstadt-gestalten-urbanitaet.1184.de.html?dram:article_id=444827.

Mader, Eric-Oliver: Stadtplanung als Beruf. Im Gespräch mit Johannes Dragomir, Stadtplaner und Architekt, https://www.byak.de/data/pdfs/DAB/Themenarchiv/Dipl.-Ing._Johannes_Dragomir_Vorstandsmitglied_der_Bayerischen_Architektenkammer.pdf.

Münchener Stiftungsinitiative für Urbanes Gärtnern (u.a.): Die neuen Gartenstädte. Urbane Gärten, Gemeinschaftsgärten und Urban Gardening in Stadt- und Freiraumplanung. Internationale Best Practice Beispiele für kommunale Strategien im Umgang mit Urbanen Gärten, https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=6cad2ac7-aac6-541a-720e-9fa2f34a7448&groupId=262284.

Bundesinsitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung: Gartenstandt 21. Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz, Bd. 1, https://cdn.iz.de/media/report/reading-rehearsal/50064-gartenstadt-21-band-1-dl.pdf.

Bilder:

Bild 1: Adobe Stock © William

Bild 2: Adobe Stock © IRStone

Bild 3: Adobe Stock © Grigory Bruev

Bild 4: Adobe Stock © Roger Mcwilliam

Bild 5: Adobe Stock © TIMDAVIDCOLLECTION

Bild 6: Adobe Stock © BullRun

Bilder Infografiken

Bild Infografik 1: Adobe Stock © ink drop

Bild Infografik 2: Adobe Stock © ankenevermann

Bild Infografik 2: Adobe Stock © max

Bild Infografik 3: Adobe Stock © olivier

Bild Infografik 3: Adobe Stock © blantiag

Urbane Infrastruktur nachhaltig gestalten

Grüne Städte für die Zukunft

Städte waren und sind Schmelztiegel unterschiedlichster Interessen: Sie sind Orte des Handels, Industriestandorte, aber eben auch Lebensraum für viele verschiedene Menschen. Sie sind zugleich Ballungszentren, in denen sich aktuelle Entwicklungen verdichten. Aus dieser Verdichtung resultiert die Komplexität der Frage, wie urbane Infrastruktur zukunftsfähig und nachhaltig gestaltet werden kann.

Nachhaltige Stadtentwicklung ist deshalb in allen ihren Dimensionen eine Herausforderung – denn am Ende geht es immer um das Gesamtbild, das größer ist als seine Einzelteile.

Drei Säulen, viel Handlungsbedarf

Seit einigen Jahren erleben die Städte – nicht nur in Deutschland – wieder einen stärkeren Bevölkerungszuwachs. Die Menschen ziehen dorthin, wo sie Arbeit finden, wo die Versorgungsmöglichkeiten günstig sind und wo eben auch andere Menschen sind. Das Phänomen der Schwarmstädte, die sich neben den üblichen Metropolregionen rasant entwickeln, bringt dabei noch eine weitere Komponente ins Spiel: Die Menschen ziehen dorthin, wo sie zusätzlich zu den genannten Bedürfnissen bezahlbaren Wohnraum vorfinden.

Stadtentwicklung und die Anforderungen der Nachhaltigkeit

Für die Stadtentwicklung entstehen daraus unter Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten große Herausforderungen:

- Mehr Menschen benötigen mehr Raum. Das steht aber im Widerspruch zu dem Anspruch, vorhandenen Raum nachhaltig zu nutzen – und diesen nicht durch neue Bebauung zu versiegeln.

- Mehr Menschen verbrauchen mehr Energie. Die Zielsetzung nachhaltiger Stadtentwicklung sieht aber einen geringeren Energieverbrauch vor.

- Mehr Menschen verursachen mehr Abfälle. Das ist nicht nur hinsichtlich des damit eng verbundenen Ressourcenverbrauchs problematisch, sondern auch in Bezug auf die Entsorgung von Materialien, die nicht wieder dem Materialkreislauf zugeführt werden können.

Aus diesen drei grundlegenden Handlungsfeldern zweigen weitere ab. Urbaner Raum wird schließlich nicht allein als Wohnraum genutzt. Es gilt außerdem, für die gesamte technische und soziale Infrastruktur ausreichend Raum zu finden, um die verschiedenen Bedürfnisse des städtischen Lebens bedienen zu können.

Die vielen Dimensionen der Infrastruktur

Die landläufige Verwendung des Begriffs legt nahe, dass es sich dabei in erster Linie um eine Frage der Mobilität handelt. Doch die öffentliche Infrastruktur ist eine wesentlich umfangreichere Aufgabe, die letztlich jeden Lebensbereich einschließt.

Energieversorgung, Kommunikation, die stoffliche Ver- und Entsorgung, der Finanzsektor und selbstverständlich die Verkehrsinfrastruktur bilden gemeinsam die technische Dimension der Infrastruktur. Daneben und kaum weniger wichtig für das urbane Leben sind die Elemente der sozialen Infrastruktur: Sie reicht von Bildungseinrichtungen über Fürsorge- und Gesundheitsleistungen bis hin zu kulturellen Einrichtungen sowie Sport- und Freizeitangeboten.

Diese Vielfalt auf begrenztem Raum zu einer funktionierenden Einheit zu formen, die außerdem nachhaltigen Maßgaben entspricht – das ist die Leistung, die moderne Stadtentwicklung und Stadtplanung für die Stadt der Zukunft vollbringen müssen.

Die Notwendigkeit der individuellen Umsetzung

An solchen Vorgaben mangelt es in der Tat nicht. Sie wurden mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen auf globaler Ebene umschrieben, es gibt EU-Nachhaltigkeitsstrategien und es gibt die Lokale Agenda 21, die sogar konkrete Handlungsanweisungen für die nachhaltige Entwicklung liefert.

Das Problem bei der Umsetzung ist jedoch: Es ist keine Vereinheitlichung dieser Vorgaben und Anweisungen möglich, weil jede Stadt andere Voraussetzungen, andere Problemfelder und andere Möglichkeiten mitbringt. Wie genau und ob überhaupt nachhaltige Stadtentwicklung vor den jeweiligen Gegebenheiten möglich ist, verlangt daher nach individuellen Entscheidungen und Lösungswegen.

Auf der anderen Seite bleiben die grundsätzlichen Anforderungen selbstverständlich bestehen, genauso wie die wichtigsten Handlungsfelder: sozial- und umweltgerechter Wohn- und Lebensraum, angemessene Mobilität, aber eben auch eine kommunale Finanzierung von nachhaltiger Entwicklung, die ihrerseits nachhaltig – d.h. in der Generationenperspektive gerecht – ist. Die globalen, europäischen und nationalen Leitlinien weisen dabei nur den Weg. Die konkrete Richtung muss dann von Fall zu Fall gefunden werden.

Nachhaltige Entwicklung funktioniert nur ganzheitlich

Wichtig ist dabei, niemals die ganzheitliche Perspektive einer nachhaltigen Entwicklung der urbanen Infrastruktur aus den Augen zu verlieren. Soziale, ökologische und ökonomische Aspekte sind auf das Engste miteinander verknüpft, weshalb es niemals nur einen Lösungsansatz für einen dieser Bereiche geben kann.

Das ist gerade in einem urbanen Kontext umso herausfordernder, weil die einzelnen Dimensionen durch unterschiedliche Interessengruppen besetzt sein können. Es gilt daher auch bei allen Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, einen Ausgleich zu schaffen, der einerseits den Zielsetzungen gerecht wird und der andererseits das Miteinander auf begrenztem Raum ermöglicht.

Wie wollen wir wohnen? Stadt als nachhaltiger Wohnraum

Trotz der teils großen regionalen Unterschiede und des vielfach bestehenden Wunsches, sich mit der Familie in einem gemütlichen Eigenheim am Stadtrand oder noch weiter draußen niederzulassen – die Städte boomen. Großstädte und Ballungszentren, das zeigen die Erhebungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, erleben ein stetes Wachstum.

Leben in der Stadt ist seit einigen Jahren wieder attraktiv, aber eben nicht nur das: Genauso zieht es Unternehmen und den Einzelhandel in die Innenstädte oder zumindest in den Bereich der Kernzonen der Städte. Die wachsende Bedeutung der Zentren, wie sie auch der deutsche Nachhaltigkeitsrat feststellt, ist dabei ein Resultat schon vorgenommener Veränderungen.

Denn verglichen mit der Landflucht und den Zuständen zu Zeiten der der Industrialisierung bewegt sich die Lebensqualität in heutigen Städten auf einem ungleich höheren Niveau. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass (nachhaltige) Stadtentwicklung ein fortlaufender Prozess ist, aus dem sich positive Effekte, aber zugleich neue Ansprüche ergeben. So sind die Städte schon länger die Treiber nachhaltiger Entwicklungen. Sie haben diese Maßnahmen aufgrund der Verdichtung unterschiedlicher Nutzungen und Funktionen auf vergleichsweise engem Raum aber auch am nötigsten.

Herausforderungen für die Wohnungsversorgung

Das gilt in vielerlei Hinsicht für die urbane Infrastruktur, nicht zuletzt für Fragen der Versorgung – mit Strom, Wasser und allem, was sonst zum Leben gebraucht wird – oder des Klimas. Ein zunehmend dringlicheres Thema im städtischen Alltag ist und bleibt in Anbetracht des anhaltenden Wachstums aber die Suche nach Wohnraum.

Unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit sind dabei drei Prämissen ausschlaggebend:

- Die soziale Perspektive beinhaltet eine große Vielfalt unterschiedlicher Nachbarschaften und Wohnquartiere, aus denen heraus das gesamtstädtische Zusammenleben überhaupt erst entsteht.

- Aus ökonomischer Sicht ist die Frage, wie sich die steigende Nachfrage und mit dem vorhandenen Wohnraumangebot vereinbaren lässt, so dass der Vielfalt an Lebensentwürfen ein gleichberechtigter Platz innerhalb des städtischen Ganzen eingeräumt werden kann.

- Die ökologische Perspektive erschwert die Suche nach Lösungen, die möglichst wenig Fläche beanspruchen, klima- und umweltverträglich sind und darüber hinaus sehr verschiedene Erwartungen hinsichtlich der Qualität des Wohnorts erfüllen können.

Die zentralen Begriffe, um die die Problematik der Wohnungsversorgung letztendlich kreist, lauten: Dichte, Vielfalt, Mischung – und zwar innerhalb der Quartiere wie auch bei der quartiersmäßigen Gestaltung der Stadt selbst. Denn sie kann nur dann als sozial gerecht gelten, wenn alle an ihren Vorzügen beteiligt sind, ohne etwa aufgrund einer schlechteren finanziellen Situation von einem attraktiven Wohn- und Lebensumfeld abgeschnitten zu werden.

Ziel Nr. 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden

Diese und andere Handlungsfelder sind in Ziel 11 der globalen Nachhaltigkeitsziele der UN zusammengetragen. Insgesamt umfasst es sieben konkrete Zielvorgaben, durch die bis zum Jahr 2030 flächendeckend nachhaltige Städte und Gemeinden erreicht werden sollen. An erster Stelle steht dort der „Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung für alle“ sowie die Sanierung von Slums.

Auch wenn die erhöhte Bautätigkeit – übrigens nicht nur in den Städten – auf den ersten Blick darüber hinwegtäuschen mag: Die Ausbreitung der urbanen Flächen kann unter nachhaltigen Vorgaben nicht die Antwort auf den notwendigen Zugewinn an Wohnraum sein. Tatsächlich steht die Beanspruchung weiterer Flächen, seien es ungenutzte Freiflächen oder landwirtschaftlich genutzte Flächen, im Gegensatz zu den Zielen einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Also Bauen in die Höhe?

Die entscheidende Frage muss hier vielmehr lauten: Wie kann ein Stadtumbau gelingen, der möglichst wenig zu einer fortschreitenden Bodenversiegelung beiträgt, der dabei aber sowohl den jeweils lokal vorliegenden Ansprüchen als auch den Voraussetzungen – baulich, sozial, wirtschaftlich, kulturell – Rechnung trägt? Daran anschließend stellt sich außerdem die Frage, wie urbane Vielfalt erhalten bzw. die Grundlagen für sie geschaffen werden können.

Nachhaltiger Stadtumbau

Antworten auf diese Fragen und konkrete Lösungsansätze soll ein Förderprogramm liefern, das gemeinsam von Bund und Ländern ins Leben gerufen wurde. Es beinhaltet die grundlegenden Maßnahmen für den nachhaltigen Stadtumbau: Dazu sollen vorhandene Gebäude und Räume erhalten und aufgewertet sowie Wohnungs- und Gebäudeleerstände vermieden werden. Rückbau und Umbau sollen eine Neuausrichtung von Wohnsiedlungen und anderen Wohnungsangeboten ermöglichen, die städtische Infrastruktur soll generationenübergreifende Funktionen erfüllen.

Genauso formulieren es auch die Ziele des Programms, wie sie unter anderem dem Statusbericht 2018 („Vielfalt im Stadtumbau“) des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zu entnehmen sind. Es geht insgesamt darum,

- die notwendigen städtebaulichen Funktionen herzustellen, zu stärken und/oder zu erhalten und dabei die Stadtquartiere an die unterschiedlichen Bedarfe einer urbanen Bevölkerung anzupassen;

- die Innenstädte zu stärken, während gleichzeitig die vorhandenen Altbaubestände erhalten bleiben;

- die Stadtstrukturen im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung – ressourcenschonend, klima-, umwelt- und sozialverträglich – zu gestalten;

- Leerstände und Funktionsverluste zu verringern, so dass nicht oder nur wenig genutzte Gebäude durch Rückbau, Umbau und Umnutzung wieder attraktiver werden;

- brachliegende Flächen und Gebäude wiederzubeleben.

Diese Ziele umschreiben auch gleichzeitig die urbanen Handlungsfelder, auf die sich die Maßnahmen des Stadtumbaus richten. Innenstädte, Gründerzeitquartiere, Ortskerne und Nebenzentren – also das, was in vielen Städten das historische Zentrum ausmacht – gehören ebenso dazu wie Wohnsiedlungen älteren Datums (die also vor oder im Zuge des Wiederaufbaus nach dem 2. Weltkrieg entstanden sind) und nicht zuletzt die schon erwähnten Brachflächen.

Stadtentwicklung bedeutet mehr als Wohnraumversorgung

Bei der Anpassung der innerstädtischen Infrastruktur geht es aber nicht allein darum, Wohnfläche zu schaffen oder verschiedene Funktionen (technische wie soziale) innerhalb der Stadtquartiere zu durchmischen. Ein zentraler Aspekt ist außerdem der Umgang mit öffentlichen Räumen. Letztendlich soll eine kommunale Infrastruktur entstehen, die bedarfsorientiert und nutzerfreundlich ist.

Eine unterschiedliche Nutzung des städtischen Umfelds ist neben der Wohnraumversorgung einer der wichtigsten Aspekte, um dieses Ziel zu erreichen. Voraussetzung ist allerdings nicht nur, dass Einrichtungen für Bildung, Verwaltung und Versorgung überhaupt vorhanden sind oder dass Frei- und Erholungsflächen geschaffen werden. Sie müssen im Zuge des Stadtumbaus auch besser mit öffentlichen Plätzen und Räumen, Straßen sowie anderen Verbindungen verknüpft werden.

Die Frage, wie wir in der Stadt wohnen wollen, ist also mitnichten eine, die sich ausschließlich auf den Wohnungsbau beschränken kann. Urbane Infrastruktur ist vielmehr ein komplexes Gefüge, in dem vielschichtige und weitreichende Interdependenzen zwischen den einzelnen Bereichen herrschen.

Wie wollen wir uns fortbewegen? Nachhaltige urbane Mobilität

Diese Vielschichtigkeit und Komplexität zeigt sich unter anderem daran, dass die Frage nach der (Neu-)Gestaltung nachhaltigen Wohnraums nicht von der Mobilitätsthematik zu trennen ist. Eine nutzerfreundliche und bedarfsgerechte Stadt, die den Anforderungen nachhaltiger Entwicklung entsprechen will, muss Lösungen bieten können, wie sich ihre Bewohner im Alltag fortbewegen – und zwar sicher, umweltfreundlich, bezahlbar und an den jeweiligen Bedürfnissen orientiert.

Die Schwierigkeit, in Sachen Mobilität diese Lösungen zu finden, besteht nicht zuletzt darin, dass „bedarfsgerecht“ über Jahrzehnte hinweg „autogerecht“ bedeutete. Nicht erst die Einführung von Umweltzonen für Automobile mit Verbrennungsmotoren oder die jüngste Verschärfung durch Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in emissionsgefährdeten Innenstädten machen jedoch deutlich – nachhaltige urbane Mobilität muss andere Wege gehen.

Neue Mobilität für mehr Nachhaltigkeit

Die wichtigsten Eckpunkte einer solchen neuen Mobilität hat der ADAC in seinem Positionspapier „Nachhaltige Mobilität in Städten und Gemeinden“ beschrieben. Sie muss die Aspekte Verkehrssicherheit, Umweltfreundlichkeit, Bedarfsgerechtigkeit und Bezahlbarkeit ausreichend berücksichtigen und diese langfristig gewährleisten können.

Eine wichtige und zudem investitionsintensive Aufgabe für die Kommunen: Schon der Erhalt der bestehenden Verkehrsinfrastruktur erfordert einen hohen finanziellen Einsatz, der durch die Notwendigkeiten des Wandels kaum weniger werden wird. Gleiches gilt für das städtische Verkehrsaufkommen selbst, das sich im Zuge der wachsenden Stadtbevölkerungen ebenfalls erhöht hat.

Im Zusammenhang mit den vielfältigen Anforderungen – wie die sinnvolle Integration des Radverkehrs in Städten oder innovative Lösungen für die Verkehrsführung –, die an die nachhaltige Mobilität in Städten gestellt werden, ist der Wandel daher die größte Herausforderung. Im Fokus stehen dabei – neben den bereits genannten Faktoren – folgende Ziele:

- Ressourcenverbrauch und verkehrsbedingte Emissionen reduzieren

Dieser Punkt muss ebenso unter Umwelt- und Klimaschutzgesichtspunkten verstanden werden wie unter gesundheitlichen. Denn von Treibhausgasen, Feinstaub, anderen Schadstoffen und Lärm sind eben auch die Bewohner betroffen.

Wichtige Themen sind daneben, wie viel Fläche die Verkehrsinfrastruktur in Anspruch nimmt, wie umfangreich der Einsatz von Rohstoffen für Bau und Instandhaltung ist und welche Umweltschäden in Zuge dessen entstehen. - Freier Zugang zu Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen

Dabei spielen individuelle Bedürfnisse, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sowie die freie Entfaltung und Teilhabe eine Rolle. Nachhaltige Mobilität bedeutet schließlich nicht zwangsläufig weniger Mobilität – es geht in erster Linie darum, dabei die Prinzipien der Nachhaltigkeit einzuhalten. - Mobilität als Wirtschaftsfaktor

Die ökonomische Bedeutung von Mobilität schlägt sich nicht nur in den Kosten für die Verkehrsinfrastruktur nieder, sondern genauso im Hinblick auf die Qualität der Stadt als Wirtschaftsstandort und ihre Wettbewerbsfähigkeit. Abhängig davon ist letztlich auch der gesellschaftliche Wohlstand.

Akteure und Disziplinen für den Mobilitätswandel

Gelingen kann der Mobilitätswandel nur, wie der nachhaltige Wandel der gesamten urbanen Infrastruktur, wenn die ganzheitliche Perspektive beachtet wird. Das bedeutet einerseits, die vielfältigen und vielschichtigen Zusammenhänge mit anderen Bereichen dieser Infrastruktur zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite wird es dadurch notwendig, bei den Lösungen verschiedene Herangehens- und Sichtweisen zu bündeln.

Die Forschungsagenda Nachhaltige Urbane Mobilität des Bundesministeriums für Bildung und Forschung spricht dabei von systemischer Mobilitätsforschung. Gemeint ist damit unter anderem, dass Politik und Verwaltung, Kommunen und Wirtschaft sowie die Zivilgesellschaft in die notwendigen Transformationsprozesse einbezogen werden.

Außerdem geht es darum, einem interdisziplinären Forschungsansatz zu folgen und damit alle Nachhaltigkeitsaspekte in gebührendem Umfang in konkrete Maßnahmen einfließen lassen zu können.

- In der Technologieforschung geht es beispielsweise um neue Fahrzeugtechnologien, alternative Verkehrsmittel, vernetzte Systeme, aber eben auch um neue Materialien und Fertigungstechniken für die Verkehrsinfrastruktur selbst.

- Die Infrastruktur- und Raumforschung kann unter anderem neue Wege aufzeigen, den Verkehrsraum im Sinne der neuen Anforderungen zu gestalten, genauso wie Möglichkeiten, verschiedene Mobilitätsformen in ein und derselben Infrastruktur gleichberechtigt zu integrieren.

- Die Erkenntnisse der Umweltforschung helfen dabei, gegenwärtige und zu erwartende Emissionen, den Flächen- und den Energieverbrauch zu ermitteln und diese unter Einhaltung des Nachhaltigkeitsgebots der Ressourcenschonung zu minimieren.

- Den Gesellschaftswissenschaften kommt eine Vielzahl an Aufgaben zu: Zu den Forschungsfeldern gehören die Entwicklung der Bevölkerung, verschiedene Lebensstile, aber eben auch der regulatorische Rahmen.

Aus diesem ganzheitlichen, interdisziplinären Ansatz für die nachhaltige Mobilität hat die Forschungsagenda drei Schwerpunktbereiche für die Förderung herauskristallisiert. Als zentrale Themen stehen daher gesellschaftlicher Wandel und Mobilitätsverhalten, die Bewertung und Modellierung von Maßnahmen, Technologien und Transformationspfaden sowie Innovationsprozesse und Governance urbaner Mobilität im Fokus. Aus diesen Themenbereichen leiten sich wiederum konkrete Fragestellungen für das jeweilige Gebiet ab, um die Gesamtproblematik so vollständig wie möglich zu erfassen.

Dazu gehört eben auch, die verschiedenen Ebenen von nachhaltiger urbaner zu beachten. Nicht nur die Fortbewegung innerhalb der Stadt muss dazu berücksichtigt werden, sondern auf einer Ebene darunter die Mobilität in der Nachbarschaft und über den Stadtrand hinaus die Mobilität zwischen Stadt und Land. Für jede dieser Ebenen ergeben sich sehr unterschiedliche Anforderungen, die schlussendlich wieder in ein großes Gesamtbild zusammengefügt werden müssen.

Wie wollen wir leben? Die nachhaltige Stadt als grüne Stadt

So umweltverträglich und ressourcenschonend nachhaltige Stadtentwicklung durch die Wiederbelebung von vorhandenen Gebäudebeständen und emissionsarme Mobilität auch sein mag: Sie ist erst vollständig, wenn sie neben dem Menschen auch der Natur einen Platz in der urbanen Infrastruktur lässt.

Die Stadt der Zukunft ist nicht nur im übertragenen Sinne grün, sondern sollte es auch im wortwörtlichen Sinne sein. Dass die städtische Begrünung vor dem Hintergrund des knapper werdenden Raums in den Städten bisweilen schwer hat, ist zwar nachvollziehbar.

Trotzdem spricht eine Reihe von Argumenten dafür, Grünflächen als wirksames Mittel für eine nachhaltige Infrastruktur keinesfalls zu vernachlässigen – dass sich durch Stadtgrün nebenbei die Attraktivität steigern lässt, ist dann im Grunde nur ein erfreulicher Nebeneffekt.

Stadtgrün holt die Natur zurück

Tatsächlich nämlich erfüllen Grünflächen verschiedene praktische Zwecke im urbanen Umfeld. Sie sind also nicht nur Erholungsraum für die Bewohner oder Zierde, sondern tragen einen nicht unerheblichen Beitrag zur Lösung der Probleme bei, die auch in den zahlreichen Nachhaltigkeitsagenden Behandlung finden:

- Stichwort Klimawandel und Gesundheit

Städte sorgen nicht nur für einen erhöhten Ausstoß an Emissionen, sie sorgen durch die Versiegelung von Boden- und Grünflächen außerdem dafür, dass natürliche Regulatoren für das Klima fehlen. Die Folge ist unter anderem ein aufgeheiztes Stadtklima, weil die Luft nicht ausreichend zwischen der dichten Bebauung zirkulieren kann und diese sich zusätzlich noch deutlich stärker erwärmt.

Städtische Grünflächen hingegen können den hohen Temperaturen positiv entgegenwirken. Zudem fungieren Bäume als Filter, die belastende Partikel aufnehmen und so die Luftverschmutzung eindämmen können – was wiederum der Gesundheit der Stadtbewohner zu Gute kommt. - Stichwort Biodiversität

Nachhaltige Stadtentwicklung stellt zwar den Menschen ins Zentrum aller Überlegungen und Maßnahmen. Darüber sollte aber nicht vergessen werden, dass auch die Stadt kein Ökosystem ist, das der Mensch alleine für sich in Anspruch nimmt.

Der Erhalt des Lebens an Land ist eine der elementaren Forderungen der UN-Nachhaltigkeitsziele und ihr kann selbst in urbanen Umgebungen Rechnung getragen werden. Grünanlagen und Gärten bieten auch hier einer Vielzahl an Vertretern aus Fauna und Flora Lebensraum – je abwechslungsreicher dabei das Stadtgrün gestaltet wird, desto artenreicher wird es besiedelt.

Wasser in der Stadt

Eine ähnliche Wirkung wie Grünflächen haben daneben auch Wasserflächen. Sie sind ein attraktives Gestaltungsmittel des öffentlichen Raums und zugleich Lebensraum für viele Pflanzen, Insekten, Vögel und andere Tiere. Selbst wenn städtische Gewässer nicht naturnah gestaltet werden können, so stellen sie trotzdem einen bedeutenden Teil des urbanen Ökosystems dar.

Abgesehen davon helfen Wasserflächen ebenfalls bei der Verbesserung des Mikroklimas und sie bedeuten überdies eine Entlastung für die Kanalisationen bei starken Regenfällen. Insofern gehört Wassermanagement unbedingt zur Gestaltung einer nachhaltigen Infrastruktur für die grüne Stadt von morgen.

Quellen:

ADAC: Nachhaltige Mobilität in Städten und Gemeinden. Sicher, umweltfreundlich, bedarfsgerecht und bezahlbar, https://www.adac.de/-/media/pdf/vek/fachinformationen/klima–und-umweltschutz/nachhaltige-mobilitaet-staedte-gemeinden-adac-bro.pdf.

Bundesministerium für Bildung und Forschung: Forschungsagenda Nachhaltige urbane Mobilität, https://www.fona.de/medien/pdf/Forschungsagenda_Nachhaltige-Urbane-Mobilitat.pdf.

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat: Vielfalt im Stadtumbau. Statusbericht 2018, https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/ministerien/BMI/verschiedene-themen/2019/vielfalt-im-stadtumbau-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3.

Umweltbundesamt: Stadtentwicklung, https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/planungsinstrumente/umweltschonende-raumplanung/stadtentwicklung#textpart-1.

Umweltbundesamt: Grüne Stadt der Zukunft, Dokumentation des Metropolenkongresses vom 12. März 2011 und der Infotour 2010-2011, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/371/dokumente/390521.reader_gruene_stadt_der_zukunft1.pdf.

Deutsches Institut für Urbanistik: Städte auf Kurs Nachhaltigkeit. Wie wir Wohnen, Mobilität und kommunale Finanzen zukunftsfähig gestalten, unterstützt durch den Rat für Nachhaltige Entwicklung, https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/migration/documents/Broschuere_Nachhaltige_Stadt_Staedte_auf_Kurs_Nachhaltigkeit_texte_Nr_50_August_2015.pdf.

Links:

Die Gründe Stadt: die-gruene-stadt.de

Polis – Urban Development (Stichwort Infrastruktur): polis-magazin.com

Ziele für nachhaltige Entwicklung: 17ziele.de

Bilder:

Bild 1: Adobe Stock © jamesteohart

Bild 2: Adobe Stock © moarave

Bild 3: Adobe Stock © rh2010

Bild 4: Adobe Stock © connel_design

Bild 5: Adobe Stock © ArTo

Bild 6: Adobe Stock © amophoto.net

Baukultur heute – digital, nachhaltig, real

So gerne der Begriff „Baukultur“ – zumindest in Fachkreisen – genutzt wird, um besonders auf städtebauliche Probleme und Aufgaben hinzuweisen, so ungenau ist er inhaltlich. Was nicht verwundern darf, denn über die enge Definition hinaus – Baukultur als die Summe aller menschlichen Leistungen, mit denen die natürliche und gebaute Umwelt verändert werden – erweist sie sich als überaus weitreichendes und vielschichtiges Thema.

Eines, das sich zudem immer im Spannungsfeld aktueller Diskussionen um Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Partizipation und Gesellschaftsfragen befindet.

Ein vielschichtiger Begriff

Warum ist Baukultur so wichtig, dass sich Experten der unterschiedlichsten Disziplinen intensiv damit befassen? Die Antwort ergibt sich schnell nach einem Blick auf die Entwicklungstendenzen in den Städten und auf dem Land: Hier wird jeder verfügbare Platz noch bebaut, weil der Wohnraum knapp wird. Dort herrschen vielfach Leerstand und fehlende Perspektiven.

In beiden Fällen geht es nur vordergründig um das Bauen, selbst wenn der Begriff Baukultur das nahelegt. Letztendlich geht es aber um die Menschen und ihre Beziehung zu ihrer gebauten Umwelt. Wie viele Beziehungen ist auch diese keine einfache. Denn die Erwartungen an eine Beziehung und an ihre Ausgestaltung können sehr verschieden sein.

Baukultur als Denkmalpflege

Ein wichtiger Aspekt ist etwa der bewahrende baukulturelle Ansatz, bei dem die Pflege des baulichen Erbes im Mittelpunkt steht. Aus dieser Perspektive ist die Denkmalpflege in ihrer heutigen Form hervorgegangen und diese Perspektive sorgt auch dafür, dass historischer Baubestand weiterhin seine identitätsstiftende Rolle einnehmen kann.

Baukultur als Qualitätsmerkmal

Ein unschönes Resultat erhöhter Bautätigkeit ist häufig genug eine Trivialisierung des Bauens. Dabei drohen gestalterische Werte ebenso in den Hintergrund zu rücken, wie nachhaltige. Diesem Phänomen wird Baukultur gerne als normatives Gegengewicht entgegengehalten. Damit können verschiedene Qualitätsmerkmale gemeint sein, vom gestalterischen Wert über Funktionalität bis hin zu Nachhaltigkeit.

Baukultur als Kulturtechnik

Eine neuere Betrachtungsweise legt den Schwerpunkt mehr darauf, wie mit der gebauten Umwelt in der alltäglichen Praxis umgegangen wird. Dabei wird gleichzeitig versucht, ein Bauwerk in allen seinen Dimensionen zu erfassen – wie es sich also in die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhänge fügt, die bei seiner Entstehung eine Rolle gespielt haben.

Die Stadt von morgen in der Stadt von heute

Ohne Frage lässt sich, bei aller Unterschiedlichkeit und Berechtigung der verschiedenen Perspektiven, festhalten: Bei Baukultur geht es um die Frage, wie die Stadt von morgen in der Stadt von heute realisiert werden kann. Selbstverständlich ist das eine sehr verkürzte Darstellung einer komplexen Thematik, dennoch ist der kleinste gemeinsame Nenner immer die Zukunftsperspektive vor dem Hintergrund aktueller Problemlagen und Handlungsfelder.

Die neue urbane Umbaukultur

Mehr Lebensqualität, mehr Beteiligung, mehr Nachhaltigkeit – alle diese Ansprüche an die Stadt von heute und morgen erweisen sich schnell als Herausforderungen, wenn man sich die Entwicklungstrends im Städtebau ansieht. Eine „Umbaukultur“ nennt die Bundesstiftung Baukultur die zunehmenden Bemühungen, den Anforderungen von steigenden Bevölkerungszahlen, schwindendem Raum und Belastung für die (gebaute wie offene) Umwelt gerecht zu werden.

Etwa 90 Prozent der Stadt von morgen, so die Stiftung, bestehen schon. Von der Baukultur werden die Antworten auf die drängenden Fragen erwartet, die sich durch diese Notwendigkeit der Umgestaltung ergeben, wenn dem Wachstum vielfach bereits Grenzen gesetzt sind.

Das Haus der Ganzheitlichkeit als Leitmotiv

Die Grundlage hierfür soll das „Haus der Ganzheitlichkeit“ bilden. Die Bundesstiftung Baukultur überträgt die drei wichtigen Faktoren zur Nachhaltigkeit (Ökologie, Soziales, Ökonomie) auf den Bereich Architektur und ergänzt sie durch weitere relevante Punkte:

- Basis des Hauses der Ganzheitlichkeit ist die soziale Teilhabe: Lebensraum für die Menschen zu gestalten, bedeutet auch, Lebensraum mit den Menschen zu gestalten. Nur so können Bedürfnisse erfasst und lebendige Wohn- und Lebensräume geschaffen werden.

- Deswegen ist die Planungs- und Prozessqualität eine der tragenden Säulen dieses Konstrukts. Gelungene baukulturelle Maßnahmen gibt es nur, wenn diese richtig und transparent vermittelt werden, wenn dabei Regeln und Normen überprüft und angepasst werden – und wenn die Dynamik innerhalb der gebauten Umwelt ausreichend berücksichtigt wird. Akzeptanz ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort.

- Die Raum- und Gestaltungsqualität hängt davon ab, wie gut die Balance zwischen zeitgemäßen Formen und Funktionen einerseits und dem kulturellen Erbe andererseits gelingt. Das übergreifende Ziel müssen dabei immer nachhaltige Lebensbedingungen sein.

- Darüber hinaus zählt auch die ökologische Nachhaltigkeit. Wie kann Stadtgestaltung funktionieren, ohne dabei unnötig viele Ressourcen zu verbrauchen, beim Bau wie auch beim Betrieb und Erhalt von Gebäuden? Wie kann Klima- und Umweltschutz in einer weitgehend gebauten Lebenswelt gelingen? Diese Fragen benötigen schon jetzt Antworten, um die Stadt der Zukunft dahingehend realisieren zu können.

- Abgeschlossen wird das Haus der Ganzheitlichkeit durch den Aspekt des ökonomischen Mehrwerts. Damit ist nicht allein die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen gemeint, denn Städte sind eben mehr als Wohnraum: Sie sind Arbeitsräume, Wirtschaftsräume und teils auch Industrieräume – und alle haben eine Berechtigung, die die Baukultur berücksichtigen muss.

Natürlich dürfen diese einzelnen Bereiche nicht getrennt voneinander gedacht werden. Im Gegenteil: Sie sind eng miteinander verknüpft, bedingen und beeinflussen sich gegenseitig. Insofern ist die Vorstellung vom „Haus der Ganzheitlichkeit“ vollkommen passend. Ohne den Blick für das große Ganze können baukulturelle Maßnahmen nicht fruchten.

Genau hierin liegt aber gleichzeitig die große Herausforderung. Denn so sehr die Lösungen konsensorientiert sind, so schwierig ist es, diesen Konsens zwischen den unterschiedlichen Akteuren – Kommunen, Experten, Vereine, Bürgerinitiativen, etc. – herzustellen.

Nachhaltigkeit und Baukultur

Die Schwierigkeit des ganzheitlichen Ansatzes liegt außerdem häufig schon in grundlegenden Dingen. Darauf weist etwa der diplomierte Architekt Hans Drexler hin, der sich des vermeintlichen Gegensatzes zwischen Nachhaltigkeit und Baukultur annimmt. Der, so Drexler, entstehe in erster Linie durch ein zu enges Verständnis der beiden Begriffe.

Auf der einen Seite können Baukultur und Architektur nicht allein auf die ästhetische Dimension heruntergebrochen werden. Ohne Frage spielen Formensprache und Ästhetik eine wichtige Rolle bei der Gestaltung einer lebenswerten gebauten Umwelt. Diese Aspekte dürfen aber nicht losgelöst von dieser Umwelt und den daraus entstehenden – sozialen, ökologischen, politischen, wirtschaftlichen – Zusammenhängen gedacht werden.

Umgekehrt kann sich nachhaltige Architektur nicht allein darin erschöpfen, messbare technische Vorgaben zu erfüllen. Die Quantifizierbarkeit dieser Anforderungen ist zwar notwendig, um Zielsetzungen bei der Energieeffizienz und Emissionsvermeidung zu erreichen. Andererseits ist Architektur genauso wenig ausschließlich technische Umsetzung, wie sie vornehmlich ästhetischer Natur ist.

Wie vielschichtig die Thematik Baukultur und Nachhaltigkeit tatsächlich ist und auf welch unterschiedlichen Wegen beide Bereiche sinnvoll zusammengebracht werden können, beweisen die Gewinnerprojekte des Ideenwettbewerbs „Baukultur, Wohnen und Nachhaltigkeit“, den der Nachhaltigkeitsrat im Jahr 2018 durchgeführt hat: Von Energieerlebnisparks über Tiny House-Siedlungen bis zu Zero Waste Spaces lässt sich hier erahnen, wie weitreichend der Einfluss von Baukultur und nachhaltiger Architektur für die Stadt von morgen sein kann.

Digitale Baukultur

Dieser Einfluss kann aber nur dann wirksam geltend gemacht werden, wenn notwendige Maßnahmen stärker interdisziplinär betrachtet werden. Ein Ansatz, der auch im Hinblick auf die Digitalisierung der Baukultur bzw. des Bauwesens allgemein verfolgt wird.

Die Notwendigkeit dazu ergibt sich bereits aus den, oben skizzierten, Herausforderungen, die in puncto Zukunftsthemen an beide Bereiche herangetragen werden. Wie kann bezahlbarer Wohnraum entstehen? Was braucht es für nachhaltiges Bauen? Wie lassen sich Gebäudebestand und öffentlicher Raum lebenswerter gestalten?

Es geht also nicht allein darum, digitale und smarte Elemente des Städtebaus in die bestehenden Strukturen zu integrieren. Es geht auch darum, die Möglichkeiten der Digitalisierung in allen Phasen der Planung und Realisierung baukultureller Maßnahmen bestmöglich auszuschöpfen.

BIM: Bessere Planbarkeit mit Building Information Modelling

Ein Ansatz hierzu besteht im Building Information Modeling (Bauwerksdatenmodellierung), kurz BIM: Dahinter steht eine Methode, mit der die Bauplanung nicht nur erleichtert, sondern gleichzeitig die Grundlagen für die Ausführung wie auch für die Bewirtschaftung gelegt werden können. Tatsächlich lassen sich zahlreiche Prozesse dadurch ganz allgemein effizienter gestalten.

Denn alle bauwerksrelevanten Daten inklusive virtueller Modelle, liegen in digitaler Form vor. Sie können so wesentlich leichter angepasst werden, sollten Veränderungen anfallen. Sie sind auch leichter zugänglich, denn alle Beteiligten können jeweils auf die gerade aktuelle Fassung zugreifen.

Insgesamt verbessert sich durch die Datenqualität, durch kontinuierliche Updates der Daten – übrigens über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes –, durch einen leichteren Austausch der Informationen der Planungs- und Ausführungsprozess insgesamt.

Digitale Methoden in der Bauausführung

Mittlerweile gehen Forschung und Praxis bei der Anwendung digitaler Methoden im Bauwesen aber einen Schritt weiter. Wenn sich Planungs- und Verwaltungsprozesse dank Digitalisierung optimieren lassen, sollte das auch für die praktische Umsetzung baukultureller Maßnahmen möglich sein.

An der ETH Zürich wurde zu diesem Zweck bereits vor einigen Jahren der Nationale Forschungsschwerpunkt „Digitale Fabrikation“ als landesweites Projekt eingeführt. Untersucht werden dabei insbesondere drei Themenbereiche:

- Wie lassen sich Planen und Bauen einander näherbringen, so dass schon bei der Entwicklung der Entwürfe klar ist, welche Auswirkungen diese auf die spätere Umsetzung haben?

- Welche Materialien und konstruktive Verfahren benötigt eine zeitgemäße Baukultur?

- Welche Voraussetzungen braucht und welche Möglichkeiten ergeben sich durch die individuelle Fabrikation der verbauten Elemente? Und welche Auswirkungen hat es, wenn auch auf Baustellen digital gesteuerte Maschinen beteiligt sind?

Wie bei BIM müssen hierzu aber nicht nur die technischen Möglichkeiten vorhanden sein. In erster Linie geht es darum, die beteiligten Akteure auf den notwendigen Wissensstand zu bringen, um diese Technologien effizient einsetzen zu können. Wie in allen Bereichen, die mit der Baukultur zusammenhängen, ist deshalb auch hier eine Öffnung für neue Lösungsansätze und Denkweisen erforderlich, um die Stadt von morgen in der Stadt von heute gestalten zu können – nachhaltig, digital, lebenswert.

Quellen:

Bundesstiftung Baukultur: Baukultur-Bericht 2018/19. Erbe – Bestand – Zukunft, https://www.bundesstiftung-baukultur.de/sites/default/files/medien/76/downloads/baukulturbericht201819.pdf.

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung: Zukunft Bauen. Digitale Bauwelt, Das Magazin der Forschungsinitiative Zukunft Bau, https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/ministerien/ZukunftBauen/ausgaben/6-2018-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=2.

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung: Baukultur konkret, https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2018/baukultur-konkret-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=2.

Drexler, Hans: „Baukultur ist… nachhaltig“, Kolumne „Baukultur ist…“, Nr. 20, herausgegeben von der Bundesstiftung Baukultur, https://www.bundesstiftung-baukultur.de/sites/default/files/medien/1/downloads/20_baukultur_ist.pdf.

Rehwaldt, Till: „Baukultur ist… real und digital“, Kolumne „Baukultur ist…“, Nr. 25, herausgegeben von der Bundesstiftung Baukultur, https://www.bundesstiftung-baukultur.de/sites/default/files/medien/1/downloads/25_baukultur_ist.pdf.

Rieniets, Tim: „Baukultur ist… nur ein Wort“, Kolumne „Baukultur ist…“, Nr. 27, herausgegeben von der Bundesstiftung Baukultur, https://stadtbaukultur-nrw.de/site/assets/files/1183/27_kolumne_baukultur_ist.pdf.

Schmid, Franziska: Hin zu einer digitalen Baukultur, ETH News, https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2013/12/hin-zu-einer-digitalen-Baukultur.html.

Bilder:

Bild 1: Adobe Stock © ASDF

Bild 2: Adobe Stock © CPN

Bild 3: Adobe Stock © pure-life-pictures

Bild 4: Adobe Stock © Giancarlo Liguori

Bild 5: Adobe Stock © small smiles

Condensed Spaces und die Städte von morgen

Dichter. Höher. Effizienter.

Die Städte ziehen die Menschen an. Zu keiner Zeit mehr als heute. Das macht die Urbanisierung zum bestimmenden Megatrend, der Antworten auf die dringende Frage verlangt, wie wir in Zukunft leben wollen. Wo die Möglichkeit zum Wachstum in die Breite fehlt, braucht es kreative Lösungen für die urbane Erneuerung und Optimierung auf engstem Raum – aus Städten werden Condensed Spaces.

Megatrend Urbanisierung

Das Städtewachstum hat in den vergangenen Jahren rasant zugenommen. Inzwischen liegt der Anteil an Menschen, die weltweit in Städten leben, über dem Anteil derer, die in ländlichen Regionen leben – in Deutschland liegt die Quote bei rund 74 Prozent. Über den Globus verteilt bestehen derzeit 40 Megacities, die mehr als 10 Millionen Einwohner aufnehmen können. Die Tendenz ist steigend, in jeder Hinsicht.

Städtewachstum mit regionalen Unterschieden

Das betrifft nicht nur die Anzahl solcher Städte, sondern genauso die Einwohnerzahlen. Aus der Verschmelzung mehrerer Metropolen können schon in Zukunft Städte hervorgehen, in denen sogar über 100 Millionen Menschen leben. Der allgemein feststellbare Boom ist jedoch regional sehr unterschiedlich ausgeprägt: Besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern ist eine regelrechte Landflucht zu beobachten, Millionenstädte entstehen hier in extrem kurzer Zeit.

In Deutschland und anderen westlichen Ländern zeichnet sich ein anderes Bild des urbanen Wachstums. Die meisten Städte haben ihr Ausdehnungspotenzial bereits ausgeschöpft, sie wachsen also deutlich langsamer. Für die europäischen Städte steht daher die Frage im Fokus, mit welchen Mitteln eine Optimierung der urbanen Bedingungen erreicht werden kann – auf der Grundlage der bestehenden Strukturen.

Nachhaltige Nachverdichtung: Optimieren für mehr Lebensqualität

Urbanisierung steht unter diesen Voraussetzungen vor dem bekannten Dilemma, dass die Bevölkerungszahlen der Städte weiter steigen, während gleichzeitig das Platzangebot immer geringer ausfällt. Eine funktionierende – und im besten Fall nachhaltige – Nachverdichtung braucht daher zwangsläufig kreative und innovative Ansätze.

Notwendig ist in diesem Zusammenhang außerdem eine intensive Auseinandersetzung mit dem Begriff „Dichte“ selbst. Dann, so sehen es die Architekten Tim Heide und Verena von Beckerath, verbirgt sich in räumlicher, baulicher, kollektiver Dichte auch eine Möglichkeit. Sie ist – quantitativ wie qualitativ – immer im Kontext zu sehen:

- Zu den messbaren Kriterien gehört etwa die Anzahl der Haushalte und Einwohner, die Größe von Gebäuden und Wohnflächen etc.

- Daneben besteht die qualitative Ebene, die sich ganz um soziale Aspekte dreht: Angefangen bei der heterogenen Zusammensetzung der Stadtbevölkerung bis hin zu den vielfältigen Fragestellungen, die sich aus den sozialen Verflechtungen, aus individuellen und gemeinschaftlichen Ansprüchen ergeben.

Eine Nachverdichtung, die sich daher vornehmlich auf das ökonomisch und ökologisch Sinnvolle bezieht, also in erster Linie das Schaffen von neuem Wohnraum, muss gleichzeitig auch Lösungen bereithalten, um bauliche Konzepte sozialverträglich in die bestehenden Strukturen integrieren zu können.

Wenn architektonische Konzepte, mit denen in den bestehenden Stadtstrukturen neuer Raum geschaffen werden soll, gleichzeitig für eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität sorgen sollen, dürfen sie nicht allein nach funktionalistischen Gesichtspunkten entwickelt werden.

Urbanisierung und Wandel

Ein höherer Urbanisierungsgrad verlangt daher nach einem Transformationsprozess, der sich nicht allein auf Strategien des An-, Weiter- und Umbaus beschränkt. Auch eine Umnutzung von ehemaligen Industrie- und Brachflächen ist für einen umfassenden, nachhaltigen Wandel nicht ausreichend.

Vorbildfunktion für viele Lösungen haben deswegen Konzepte, die sich unter hoch verdichteten Umständen bewährt haben – etwa in Tokio. Die japanische Stadt war zusammen mit New York die erste Millionenmetropole, inzwischen ist sie zu einer Megacity mit fast 40 Millionen Einwohnern (davon rund 10 Millionen im Kernbereich) angewachsen.

Trotz dieser enormen Bevölkerungsdichte gilt Tokio als Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität. Vor allem deswegen, weil die japanischen Architekten immer wieder Antworten auf die sehr spezifischen Voraussetzungen der Metropole finden. Diese unterscheiden sich deutlich von denen traditioneller europäischer Städte – unter anderem hinsichtlich des sehr verschiedenen Verhältnisses zwischen Zentrum und Peripherie.

Gerade deswegen bieten die Herangehensweisen für den Spezialfall Tokio, wie sie Markus Schaefer und Hiromi Hosoya begleitend zur Ausstellung „Learning from Tokyo“ (im Architekturforum Zürich, März 2012) zusammengefasst haben, aber auch Denkanstöße für städtebauliche Innovationen in Europa:

- Kritische Masse

Bei einer Stadt mit einer festgelegten, kritischen Größe ist es leichter, sie als Ganzes, als Stadtregion zu begreifen. Auf diese Weise kann der Kontrast zwischen Kernstadt und Peripherie aufgelockert und den Randgebieten mehr Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung verliehen werden – auch im Hinblick auf Dichte und Diversität. - Kleinteiligkeit

Größe ergibt sich im japanischen Verständnis aus dem Kleinen: So finden sich selbst in einer Megacity wie Tokio fast dörfliche Quartiere. Gleichzeitig folgt aus dieser Kleinteiligkeit eine dichte Durchwegung, die im Prinzip überall die Grundlage für einen belebten Straßenraum ist. - Dichte

Das Stadtbild ergibt sich in Tokio aus der (qualitativen, größen- sowie altersmäßigen) Diversität der Bauten, die hier eng nebeneinanderstehen. Es sind daher vielfach nicht die Straßen, öffentlichen Plätze oder klaren Blockgrenzen, die für die Stadttypologie verantwortlich sind – denn die fehlen meistens. Prägend sind stattdessen die kurzen Wege, die die so unterschiedliche Typologie miteinander verbinden. - Nähe

Dichte, verstanden als Personen pro Fläche, führt zwangsläufig zu mehr Nähe zwischen den Menschen. Eine Konsequenz daraus können etwa Räume sein, die mehr gemeinschaftlich als individuell genutzt werden. - Qualität

Mit der Verdichtung der Stadt verdichten sich gleichzeitig die Anforderungen an die Gestaltung: Ziel sollte immer sein, räumliche Qualität auch auf wenig Fläche zu schaffen. - Flexibilität

Hohe Lebensqualität auf engstem Raum kann aber nur gelingen, wenn die Voraussetzungen für innovative und flexible Lösungen gegeben sind: Zu fragen ist daher, ob aktuelle Bauvorschriften und Standards für das nachhaltige Bauen diesem Anspruch nicht entgegenlaufen.

Aus diesen Aspekten folgt ein neues Verständnis der Stadt. Die europäische Stadt wird über ihre Morphologie definiert, ihr Erscheinungsbild ist dabei ein identitätsstiftender Faktor. Auf funktionaler Ebene sind sie aber in erster Linie ein Katalysator für menschliche Interaktion, sei es im Bereich Wirtschaft, im Bereich Kultur oder im öffentlichen Leben.

Nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne der größtmöglichen Effizienz des Gesamtsystems „Stadt“ beruht dann auf dem Zusammenspiel von Dichte, Diversität und der Qualität der Vernetzung. Dieses System soll so gestaltet werden, dass es Veränderungen abfangen kann, ohne an Effizienz und Funktionstüchtigkeit zu verlieren.

Um europäische Städte in dieser Weise umzugestalten, braucht es allerdings neue Denkmodelle: Die lebenswerte Stadt der Zukunft ist möglicherweise kleinteilig statt großmaßstäblich, verdichtet statt klar abgegrenzt, adaptiv und temporär statt stabil, kollektiv genutzt statt am Individuum orientiert.

Hoch hinaus: Vertikale Verdichtung als Lösungsansatz

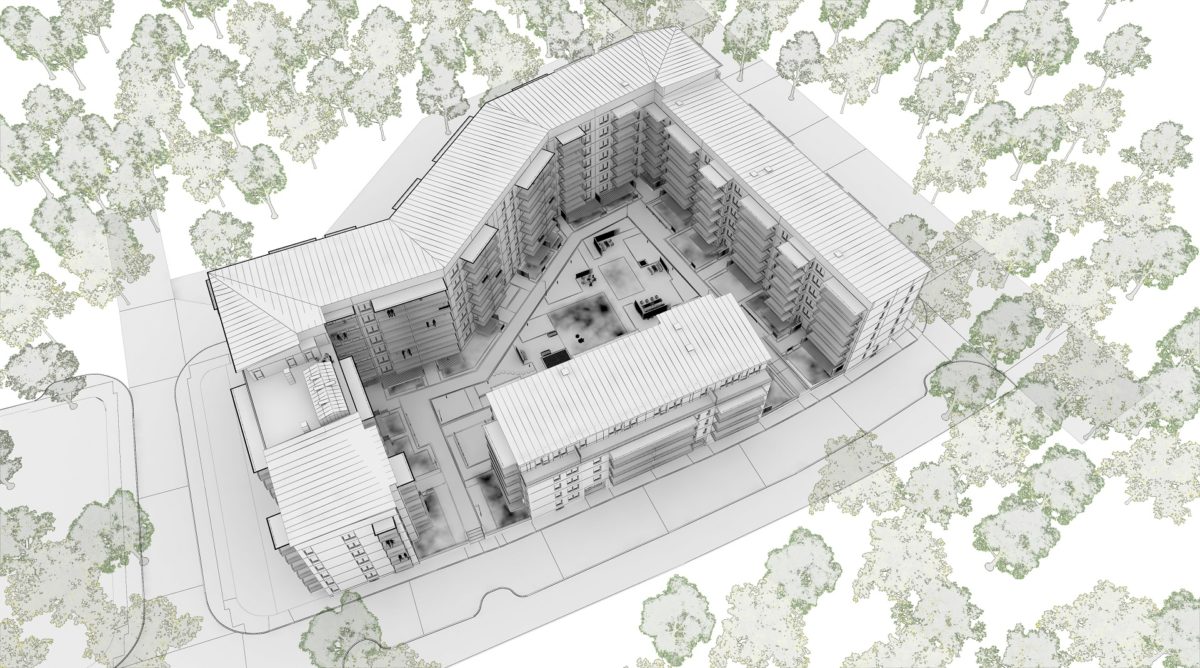

Wenn das Wachstum einer Stadt nicht auf die Fläche ausgedehnt werden kann, ist eine der naheliegenden Lösungen die Nachverdichtung nach oben. Prinzipiell handelt es sich bei der vertikalen Verdichtung um das einfache Prinzip der Aufstockung. Bestandsgebäude werden um zusätzliche Geschosse erhöht.

Der Vorteil liegt nicht zuletzt darin, dass für diesen Ansatz keine zusätzliche Fläche in Anspruch genommen werden muss. Die Beeinflussung des Bestands ist dabei vergleichsweise gering, was jedoch immer auch vom Umfang dahingehender baulicher Maßnahmen abhängt. Einen schwerwiegenderen Eingriff würde hingegen darstellen, wenn der Gebäudebestand einer vertikalen architektonischen Lösung weichen müsste – typischerweise kommen hierfür Hochhäuser in Frage.

Hochhäuser für mehr Verdichtung?

In Deutschland stellt sich allerdings vielfach nicht allein die Frage, ob ein Hochhaus eine geeignete Lösung für die vertikale Verdichtung einer Stadt ist. Vielmehr geht es häufig darum, ob ein Hochhaus als Option überhaupt in Betracht kommt:

- Richtplanung und Rahmennutzungsplanung verhindern vielerorts, dass Hochhausbauten als Alternative für Bebauungspläne in Betracht gezogen werden.

- Damit verbunden ist in vielen Städten die Sorge um negative Folgen für das Stadtbild. In München besteht beispielsweise eine Obergrenze für Hochhäuser, damit die Wirkung u.a. der Frauenkirche nicht beeinträchtigt wird.

- Weitere Hindernisse sind erforderliche Freiflächen und die „Schattenregel“, durch die eine übermäßige Beschattung umliegender Gebäude durch ein Hochhaus ausgeschlossen werden soll.

Daneben spielt schließlich die menschliche Natur eine Rolle bei der schwierigen Akzeptanz von Hochhäusern. Die Vorbehalte beruhen bisweilen auf dem Bedürfnis, sich nahe am Boden und möglichst in natürlicher Umgebung aufzuhalten. Darüber hinaus genießt die „Platte“ in Deutschland keinen guten Ruf, die Assoziation mit wenig gelungenen Beispielen des sozialen Wohnungsbaus liegt häufig näher als die potenziellen Vorteile.

Vertikalisierung zwischen Für und Wider

Dabei sprechen mitunter gute Gründe für die Hochhausvariante im Vergleich zu anderen Alternativen. So steigt bei der baulichen Verdichtung durch ein Hochhaus in erster Linie der Ausnützungsgrad eines relativ kleinen Grundstücks, dem der Erhalt von Freiflächen gegenübersteht.

Zusammen mit einer geschickten Standortwahl ergeben sich somit nicht nur Möglichkeiten für Grünzonen, sondern zugleich auch Auflockerungen der räumlich-visuellen Tiefe: Hochhausschluchten nach amerikanischem Vorbild oder wie sie in jüngerer Zeit vermehrt in Asien entstehen, sind somit keine zwingende Konsequenz eines Hochhausbaus.

Das gilt in gleicher Weise für das uniforme Bild, das neugebaute Hochhäuser in Peking, Bangkok, Singapur und anderen ostasiatischen Städten hinterlassen. Sie dienen wirklich vorrangig der Verdichtung, ohne besondere Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Menschen.

Neuer Ansatz: Das „Vertical Village“

Das Resultat ist, neben der optischen Verarmung des städtischen Umfelds solcher Bauten, ein negativer Effekt auf die soziale, demografische und ökonomische Entwicklung der Stadt. Um solchen Tendenzen entgegenzuwirken hat das niederländische Architektenbüro MVRDV vor einigen Jahren das Konzept des „Vertical Village“ ausgearbeitet.

Es soll urbane Verdichtung ermöglichen und zugleich den dörflichen oder typischen KiezCharakter bewahren. Eine wichtige Anforderung an die bauliche Umsetzung ist dabei die Kombination aus individueller Ausgestaltung des Wohnraums und Bezahlbarkeit. Ohne neue Denkmodelle ist das kaum zu erreichen, als mögliche Lösungen kommen digitales und modulares Bauen in Betracht. Damit lassen sich vielfältige bauliche Antworten in Serie und somit kosteneffizient herstellen.

Standards für die Vielfalt: Serielles und modulares Bauen

Die modulare Bauweise kann allerdings unterschiedlich interpretiert werden:

- Der lateinischen Herkunft des Begriffs nach (modulus = Maß, Maßstab) wird damit zunächst nur die Zugehörigkeit zu einem System von Maßen oder Proportionen beschrieben.

- Allgemein steht ein „Modul“, nicht nur beim Bauen übrigens, für einen Baustein in einem größeren System.

Ungeachtet dieser Interpretationsmöglichkeiten bleibt die Begrifflichkeit immer noch recht unscharf. Über Größe, Beschaffenheit oder Komplexität eines Moduls ist damit nur wenig ausgesagt. Von einer Nasszelle bis zu einer Wohneinheit kann eine Vielzahl baulicher Elemente völlig zurecht als Modul bezeichnet werden.

Standardisierung auf vielen Ebenen

Ebenso verhält es sich mit der Standardisierung, die ebenfalls in verschiedener Weise umgesetzt werden kann. Die damit gemeinte Vereinheitlichung kann sich auf unterschiedliche Ebenen beziehen, sie umfasst Produkte ebenso wie Produktionsweisen. Der Begriff der Standardisierung trifft also gleichermaßen auf die Vorfertigung selbst und die daraus hervorgehenden genormten Bauelemente und –materialien zu.

Auch in der Planung wird standardisiert, das bezieht sich auf Typengrundrisse und Regeldetails. So sollen einerseits Kosten und Zeit eingespart werden. Auf der anderen Seite geht es um den Standard als Qualitätsniveau – das entweder schon erreicht wurde oder das es noch zu erreichen gilt. Hier ist es wiederum die Standardisierung, die dabei hilft, ein solches Niveau zu verbreiten und zu etablieren, etwa in Form gesetzlicher Regelungen.

Der Fokus für derartige Standards sind gesamtgesellschaftliche Interessen. Bezogen auf den Wohnungsbau also das Interesse an günstigem, aber lebenswerten und individuellem Wohnraum, der sich in kurzer Zeit realisieren lässt. Der aktuelle Stand von Wissenschaft und Technik bildet die Grundlage, um die notwendigen Mittel bereitstellen zu können.

Standardisierung contra Individualisierung

Dennoch bleibt das Risiko, dass die standardisierten Module für einen bestimmten Ort oder für bestimmte Nutzer nicht kompatibel sind. Anders ausgedrückt: Wo die Produkte nach festen Standards entstehen, ist das Ergebnis im schlimmsten Fall die Eintönigkeit bei Gestaltung und Funktion.

Die Möglichkeit, auch bei serieller Produktion ein gewisses Maß an individuellen Gestaltungswünschen zu berücksichtigen, ist durchaus vorhanden. Nur geht das Prinzip der Individualisierung immer zu Lasten der Kosteneffizienz.

Ein anderer Ansatz beschränkt die Standardisierung auf bestimmte Bereiche, so dass bei den gestalterischen Aspekten mehr die Vorstellungen der Kunden aufgegriffen werden können, ohne dabei den Kostenfaktor zu vernachlässigen. Dieser „Kompromiss“ kann beispielsweise durch innovative Fertigungsprozesse gelingen, die eine schnelle Endmontage und eine günstigere Logistik erlauben.

Denk- und umsetzbar sind auch modulare Lösungen, bei denen der individuelle Gestaltungsspielraum wörtlich zu verstehen ist: So etwa bei Raummodulen, die von den Bewohnern selbst nach eigenen Vorstellungen und in Eigenregie fertiggestellt werden können, oder die bewusst nur Teile der Einrichtung mitliefern.

Standardisierung muss also keineswegs die monotone Wiederholung immergleicher Elemente bedeuten, allerdings bleibt die Herausforderung, die Verknüpfung mit individualisierten Elementen kosteneffizient zu halten. Digitale Vorplanungen sowie die engere Verbindung von Planung und Umsetzung bieten dazu weitere Ansatzpunkte.

Urban Living in a Nutshell: Mikro-Wohnformen