Haltestellen gestalten

Formen, Bemessung, Ausstattung von Haltestellen des ÖPNV und ihres Umfelds

Die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs hängt nicht allein von der Taktung des Fahrplans und der Verfügbarkeit ab. Die Gestaltung der Haltestellen ist ebenfalls ein entscheidender Faktor. Denn sie sind nicht nur das Bindeglied zwischen Fahrgästen und Verkehrsmitteln, sondern genauso zwischen dem ÖPNV und dem Umfeld und tragen wesentlich zu Sicherheit und Komfort bei.

Attraktive Haltestellen für einen attraktiven ÖPNV

Zuständigkeiten & Richtlinien für die Planung von Haltestellen

Grundlagen für die Gestaltung von Haltestellenanlagen

Laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) haben Bus und Bahn im Jahr 2023 etwa 9,4 Milliarden Fahrgäste transportiert: Allein durch die Busnutzung kamen dabei ca. 25 Milliarden Personenkilometer zusammen. Pro Tag haben Bus und Bahn rund 18 Millionen individuelle Autofahrten innerhalb Deutschlands ersetzt.

Eine der Voraussetzungen für diese Leistung ist die Bereitstellung von Haltestellen, damit die öffentlichen Verkehrsmittel gut erreichbar sind. In Deutschland gibt es insgesamt rund 217.000 Bushaltestellen und Bahnhöfe. Damit steht rund 97 Prozent der Bevölkerung in einem Umkreis von maximal 1.200 m einen Bahnhof bzw. eine Bushaltestelle im Umkreis von 600 m zur Verfügung. Bei der Versorgungsquote machten die Experten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) jedoch

Wer ist zuständig für Gestaltung von Haltestellen?

Die Gestaltung von Haltestellenanlagen des öffentlichen Personennahverkehrs ist eine gemeinschaftliche Aufgabe von Kommunen bzw. Straßenbaulastträgern und den Verkehrsunternehmen. Allerdings sind die einzelnen Bereiche dabei klar aufgeteilt: Planung und Bau fallen weitestgehend der Kommune zu. Die Verkehrsunternehmen wiederum statten die Haltestellen mit der entsprechenden Beschilderung sowie Fahrplan- und Tarifinformationen aus.

Eine ähnliche Aufgabenteilung gilt bei der Wartung und Pflege: Reinigung, Winterdienst und das Leeren der Abfallbehälter sind kommunale Dienstleistungen, die Verkehrsunternehmen kümmern sich um die Aktualisierung der Fahrpläne sowie Linienbezeichnungen.

Rechtliche Vorgaben für Haltestellen

Bei der Ausstattung von Haltestellen fallen einige Elemente unter gesetzliche Regelungen. So sind die Verkehrsunternehmen durch das Personenbeförderungsgesetz dazu verpflichtet, einen Fahrplan bereitzustellen, der mindestens die Abfahrtzeiten angibt (PBefG §40 Abs. 4). Weitere Kennzeichnungen wie Liniennummer, Name des Unternehmens, Haltestellenbezeichnung im Orts- und Nachbarorts-Linienverkehr oder die Ausstattung mit Behältern zum Entsorgen benutzter Fahrscheine sind durch die Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) vorgegeben.

Das PBefG verlangt außerdem eine vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV. Es können allerdings in den Nahverkehrsplänen der Kommunen Ausnahmeregelungen formuliert werden, die wiederum begründet werden müssen.

Empfehlungen und Rahmenbedingungen für die Gestaltung von Haltestellen

Für den Entwurf und die Gestaltung von Haltestellen liegen Empfehlungen aus verschiedenen Regelwerken und Normen vor. Maßgeblich sind dabei unter anderem die Veröffentlichungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), insbesondere:

- die „Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs“ (EAÖ),

- die „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen“ (RASt),

- die „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen“ (RAL),

- die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA),

- das „Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen“ (HBS) sowie

- die „Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen“ (H BVA).

Daneben sind die einschlägigen DIN-Normen zu berücksichtigen:

- die DIN 18040 „Planungsgrundlagen – Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum“

- die DIN 32984 „Bodenindikatoren im öffentlichen Raum“

- die DIN 18024-1 für die barrierefreie Gestaltung der Haltestellen

Entwurf & Gestaltung von Haltestellen für den ÖPNV

Welche Möglichkeiten bestehen bei Form, Bemessung und Ausstattung?

Nicht nur bei der Verfügbarkeit von Bushaltestellen gibt es große Unterschiede. Auch bei den Typen, der Größe und der Ausgestaltung bestehen oft deutliche Differenzen. Das ist in der Regel durch die Lage bedingt:

- Je stärker eine Haltestelle von Nutzern des ÖPNV frequentiert wird, desto höher sind die Anforderungen an die Ausstattung.

- Sie ist außerdem abhängig von der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur, da diese wenigstens teilweise darüber bestimmen, welcher Haltestellentyp sich realisieren lässt.

- Das Umfeld ist aus vielfältigen Gründen ein relevanter Faktor, etwa im Hinblick auf Sicherheit, Erreichbarkeit oder die Anbindung anderer Mobilitätsformen.

Gute fußläufige Erreichbarkeit, ausreichende Dimensionierung trotz Flächenknappheit und viele weitere Bedingungen müssen bei der Planung und Gestaltung von Haltestellen berücksichtigt werden.

Anfahrbereiche nach Haltestellentyp

Die Maße für Haltestellenbereiche variieren je nach Form der Haltestelle. Für die jeweiligen Typen ist in etwa mit folgenden Gesamtlängen zu rechnen:

Haltestelle am Fahrbahnrand (ohne Parkflächen) mind. 12 m

Haltestelle am Fahrbahnrand (mit Parkflächen) mind. 70 m

Haltestellenkap mind. 12 m

Haltestellenbucht mind. 70 m

Busbucht mit Nase mind. 56 m

Regelkonforme Bushaltebuchten können sogar eine Länge von bis zu 90 m erforderlich machen. Verkürzte Buchten führen ansonsten zu größeren Spaltbreiten zwischen Bus und Wartefläche.

Abmessungen von Haltestellen und Warteflächen

Die Abmessungen von Haltestellen im straßengebundenen ÖPNV hängen im Wesentlichen von drei Umständen ab: den eingesetzten Bussen, der gewünschten Haltestellenform und dem verfügbaren Platz im Verkehrs- und Seitenraum. Daneben müssen die betrieblich notwendige Anzahl gleichzeitig haltender Busse, Sicherheitsabstände und sonstiger Raumbedarf berücksichtigt werden.

Je nach Bustyp und -marke gibt es vor allem bei der Position der zweiten Tür eine recht große Differenz. Gemessen ab der Fahrzeugfront, liegt diese bei ca. 4,8 bis 7,8 m. Relevant sind diese Abstände insbesondere bei Haltestellenstandorten mit einer nur begrenzten Fläche. Weniger problematisch ist die erste Tür, die sich in der Regel immer im Bereich zwischen ca. 0,5 bis 1,9 m hinter dem Fahrzeugbug befinden.

Verschiedene Standardlinienbusse und Standardgelenklinienbusse verfügen darüber hinaus über eine dritte Tür. Bei einer Gesamtlänge von rund 18 m müssen die Haltestellenbereiche für Gelenkbusse entsprechend länger sein, da die dritte Tür außerdem weiter hinten positioniert ist als bei dreitürigen Standardlinienbussen mit 12 m Länge. Für diese reicht theoretisch eine erhöhte Aufstellfläche mit einer Soll-Länge von rund 9 m aus.

Bordhöhen an Haltestellen

Für die Bordsteinhöhe werden meist vier gängige Varianten angeboten, von denen das Mindestmaß von 16 cm für Busse mit einer sogenannten Kneeling-Funktion nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Höhe liegt nach EAÖ-Vorgaben bei 18 cm für Fahrzeuge mit Kneeling-Funktion.

Haltestellen, die von Bussen ohne Klapprampe angefahren werden, sollten hingegen über eine Bordhöhe von 21 bis 24 cm verfügen. Empfohlen wird eine Gestaltung, die einen niveaugleichen Ein- und Ausstieg am Fahrzeug ermöglicht. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass alle Fahrgäste ohne fremde Hilfe ein- oder aussteigen können.

Die Bordhöhe muss allerdings auch an die Busse angepasst sein: Bordhöhen ab 21 cm verhindern das Öffnen der Außenschwenktüren und sind deshalb nicht für alle Haltestellenformen zweckdienlich.

Aufstellflächen

Die Aufstellflächen (oder Warte- bzw. Bewegungsflächen) einer Bushaltestelle sollen das ungehinderte, barrierefreie Zusteigen und Aussteigen für alle Fahrgäste ermöglichen. Ihre Gestaltung richtet sich deshalb nach den Vorgaben der DIN 18024-1, die eine Mindestbreite von 2,5 m vorsieht. Damit soll gewährleistet werden, dass die Breite der Aufstellfläche eine ausreichend große Rangierfläche für Rollstuhlfahrer und Rollator-Nutzer von mindestens 1,5 x 1,5 m zulässt.

Um für alle Fahrgäste uneingeschränkt nutzbar zu sein, darf die Aufstellfläche also eine Mindestbreite von 1,5 m nicht unterschreiten. Ansonsten gilt, dass Aufstellflächen mit einer Breite

- von weniger als 1,5 m nicht rollstuhlgeeignet und somit nicht barrierefrei sind;

- zwischen 1,5 und 2,49 m ein Hochbord mit 21 bis 24 cm Höhe erforderlich machen, da die fehlende Rangierfläche die Nutzung einer Klapprampe verhindert;

- ab 2,5 m für alle gängigen Bordhöhen möglich sind.

Bordlängen von Haltestellen

Im Idealfall kann die Bushaltestelle mit Hochbordsteinen eingerichtet werden, die noch etwas höher sind als übliche Bordsteine. Sie erlauben einen barrierefreien Zugang über sämtliche Türen des jeweiligen Busses. Die Mindestlänge der gesamten Haltestelle richtet sich prinzipiell nach der Platzierung der hinteren Tür der eingesetzten Fahrzeuge. Hinzu kommen die an beiden Enden angefügten Rampensteine, die ein barrierefreies Überwinden des Höhenunterschieds zwischen Gehweg- bzw. Fahrbahn-Niveau und der Höhe des Hochbords gewährleisten.

Sie variieren in ihren Maßen je nachdem, wie groß der Höhenunterschied ausfällt. Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) hat in seinem Leitfaden zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen folgende Abmessungen der Bordlänge errechnet. Diese sehen für verschiedene Fahrzeugtypen wie folgt aus. Mit „Höhe Umfeld“ ist bei den Berechnungen in der Regel die Höhe des Gehwegs über dem Fahrbahn-Niveau gemeint.

| Bordlängen für barrierefreien Zugang zu verschiedenen Bustypen | ||||

|---|---|---|---|---|

| Höhe Umfeld | Mindestlänge Rampen | Länge Bord (18 cm) | Gesamte erhöhte Bordlänge | |

| für barrierefreien Zugang an 3 Fahrzeugtüren | 0 – 5 cm | 2 x 3 m = 6 m | +14 m | = 20 m |

| 6 – 11 cm | 2 x 2 m = 4 m | +14 m | = 18 m | |

| 12 – 17 cm | 2 x 1 m = 2 m | +14 m | = 16 m | |

| für barrierefreien Zugang an Fahrzeugtür 1 und 2 | 0 – 5 cm | 2 x 3 m = 6 m | +8 m | = 14 m |

| 6 – 11 cm | 2 x 2 m = 4 m | +8 m | = 12 m | |

| 12 – 17 cm | 2 x 1 m = 2 m | +8 m | = 10 m | |

| für barrierefreien Zugang an Fahrzeugtür 2 | 0 – 5 cm | 2 x 3 m = 6 m | +4 m | = 10 m |

| 6 – 11 cm | 2 x 2 m = 4 m | +4 m | = 8 m | |

| 12 – 17 cm | 2 x 1 m = 2 m | +4 m | = 6 m | |

Lage und Abstände von Haltestellen

Die Lage von Haltestellen ergibt sich meist aus einem historischen Kontext: Sie bleiben an Ort und Stelle, während sich die Umgebung verändert. Nicht selten kommt es deshalb vor, dass die Abstände zwischen den Haltestellen zu groß oder zu klein sind. Dabei ist die Erreichbarkeit zu Fuß ein zentraler Aspekt für Akzeptanz des ÖPNV. Die Arbeitsgruppe Fußverkehr von SRL und Fuss e. V. empfiehlt daher Fußwege von maximal 300 m zur nächsten Haltestelle.

Für die Abstände zwischen Haltestellen im Linienverkehr rät beispielsweise der Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd zu mindestens 600 m im ländlichen Raum und außerhalb von Kernorten bzw. mindestens 300 m in Kernorten. Die Raumerschließung mit Haltestellen richtet sich nach Ortsteilgrößen (also den Einwohnerzahlen).

Haltestellentypen

Bei Haltestellen im Verkehrsraum orientiert sich die Anordnung und Gestaltung danach, wie die angrenzende Bebauung beschaffen ist und genutzt wird, wie sich die örtliche Verkehrssituation darstellt und welche Flächen verfügbar sind. In die Umsetzung fließen verkehrliche, betriebliche und straßenverkehrstechnische Belange ein. Dazu gehören beispielsweise die Auswirkungen des Betriebs einer Haltestelle auf die Anlieger – etwa in Form von Lärm.

Auch die Sichtverhältnisse für alle Verkehrsteilnehmer sind für die Planung wichtig. So muss unter anderem sichergestellt werden, dass Busfahrer jederzeit ausreichende Sicht nach hinten haben, um den nachfolgenden Verkehr und den Fahrgastwechsel ungehindert beobachten zu können.

Die verschiedenen möglichen Haltestellentypen weisen jeweils eigene Eigenschaften auf, die bei der Berücksichtigung der genannten Punkte von Vorteil sind. Gleichzeitig eignen sie sich je nach Verkehrssituation nur unterschiedlich gut für eine Umsetzung. Grundsätzlich sind Haltestellen am Fahrbahnrand, mit Buskap oder als Busbucht üblich. Daneben gibt es verschiedene Varianten.

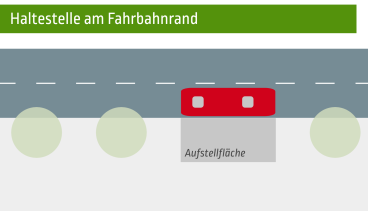

Haltestellen am Fahrbahnrand

Die Schwierigkeit bei der Neuanlage von Haltestellen liegt darin, dass nur begrenzte Flächenkapazitäten verfügbar sind. Das gilt vor allem für innerorts angelegte Haltestellenanlagen. Eine gängige Lösung sind daher Haltestellen am Fahrbahnrand.

Sie bieten den Vorteil eines geringeren baulichen Aufwands, da dieser sich in erster Linie auf die Ausstattungselemente für die ÖPNV-Nutzer beschränkt. Für den ungehinderten Verkehr der Busse ist in erster Linie eine Markierung auf der Fahrbahn ausreichend, um beispielsweise widerrechtliches Parken zu verhindern. Haltestellen am Fahrbahnrand sind für die Busfahrer leicht anzusteuern, zudem ist das Wiedereinfädeln in den fließenden Verkehr recht einfach.

Allerdings geht das zu Lasten des Verkehrsflusses, da der Bus beim Halten mitten auf der Fahrbahn steht. Für die Ausstattung ergibt sich vielfach das Problem einer zu geringen Seitenraumbreite. Durch den mangelnden Platz wird es schwierig, einen Fahrgastunterstand zu installieren.

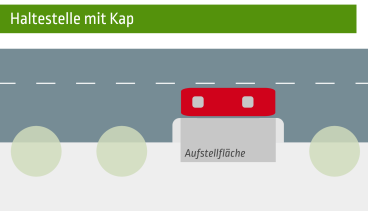

Kaphaltestelle

Diese Variante ist auch unter den Bezeichnungen Buskap oder Haltestellenkap geläufig. Sie zeichnet sich durch die vorstehende Aufstellfläche aus, die als Vorsprung über den eigentlichen Fahrbahnrand hinausragt. Vor allem innerorts ist dies eine verbreitete Lösung, weil sie nur eine kurze Ausbaulänge (nämlich die Länge des Busses) erfordert, ebenfalls eine geradlinige Anfahrt ohne Querbeschleunigungskräfte ermöglicht und darüber hinaus die Aufstellfläche vergrößert. Im Seitenraum ist daher ausreichend Platz für einen Fahrgastunterstand.

Wie bei der Haltestelle am Fahrbahnrand bleibt jedoch der Nachteil, dass der Bus auf der Fahrbahn halten muss. Das Haltekap benötigt außerdem ausreichende breite Straßenräume, ansonsten kommt es zu einer Fahrbahnverengung, die den fließenden Verkehr beeinträchtigt. Für Auto- und Radfahrer besteht bei dieser baulichen Lösung eine erhöhte Gefahr, weil die Bauten bei mangelnder Markierung oder Beleuchtung zu einem unvorhergesehenen Hindernis werden können.

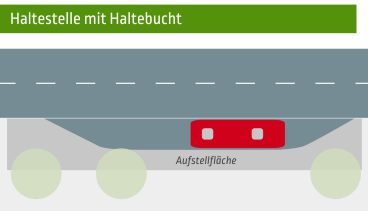

Haltestellenbucht

Für außerorts gelegene Haltestellen an Straßen mit erlaubten Geschwindigkeiten von mehr als 50 km/h wird häufig auf eine Anlage mit Busbucht zurückgegriffen. Diese befindet sich rechts neben der Fahrbahn und stellt damit keine Beeinträchtigung für den fließenden Verkehr dar. Innerorts trägt eine Busbucht dazu bei, den Zeitdruck durch das Halten auf der Fahrbahn zu vermeiden. Davon profitieren zum Beispiel Haltestellen, die als End- oder Umsteigehaltestelle konzipiert sind und einen längeren Halt des Busses benötigen.

Für Fahrgäste ist das notwendige Ein- und Ausfahren jedoch weniger angenehm, denn dabei entstehen Querbeschleunigungskräfte. Abgesehen davon ist das Einfädeln in den fließenden Verkehr schwieriger. Für eine ausreichend lange Aufstellfläche, bei der alle Türen parallel zum Bord geöffnet werden können, ist eine große Ausbaulänge von mehr als 80 m erforderlich. Dieser Platz fehlt dann für den ruhenden Verkehr, woraus sich wiederum eine hohe Anfälligkeit für Fremdparker ergibt, die die Bucht als Parkplatz nutzen.

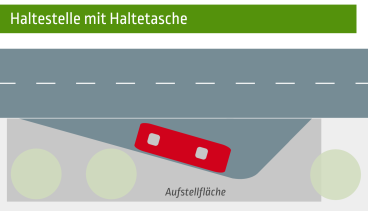

Weitere Varianten von Haltestellentypen

Die grundlegenden Haltestellenformen lassen sich jeweils in unterschiedlicher Ausführung umsetzen. So ist es bei Haltestellen am Fahrbahnrand nicht unüblich, dass diese in einen Längsparkstreifen integriert sind. Um die parallele Anfahrt der Bordsteinkante zu gewährleisten, muss die Aufstellfläche auf eine ähnliche Länge wie bei Haltebuchten erweitert werden. Zusätzlich sind Markierungen notwendig, um den Bereich für die Ein- und Ausfahrt von parkenden Fahrzeugen freizuhalten.

Haltestellenbuchten können mit einer zusätzlichen Einbuchtung oder Nase im vorderen Drittel ausgestattet werden, um das Heranfahren zu erleichtern. Dadurch lässt sich die Länge der Haltebucht auf ca. 60 m verkürzen, allerdings ist dann fahrerisches Können gefragt. Die Alternative ist eine Haltestellentasche, die sich besser anfahren lässt als eine gewöhnliche Haltebucht. Für die bauliche Umsetzung ist jedoch mehr Fläche in der Tiefe erforderlich, was oft am zu kleinen Seitenraum scheitert.

Haltestellenkaps sind ebenfalls in einer Kombination mit Längsparkstreifen möglich. Durch die Aufstellfläche entfallen lediglich zwei Längsparkplätze.

Ausstattung für Bushaltestellen

Von Mindestanforderungen bis Maximalausstattung für Haltestellen des ÖPNV

Die Ausstattung von Bushaltestellen (auch Haltestellen-Infrastruktur genannt) ist ein wesentlicher Aspekt, um die Attraktivität des ÖPNV zu verbessern. Nach dem Personen-Beförderungsgesetz sind die Verkehrsunternehmen für die grundsätzliche Ausstattung der Haltestellen verantwortlich. Das umfasst aber in erster Linie die Mindestanforderungen, nämlich die notwendigen Haltestellen-Kennzeichen sowie das Anbringen der Fahrplankästen.

Alle darüber hinaus gehenden Maßnahmen fallen unter die Zuständigkeit der Baulastträger. Für innerörtliche Haltestellen sind dies die Kommunen, die die Gestaltung von Warteflächen und die Bereitstellung zusätzlicher Ausstattungselemente übernehmen. Die „Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs“ (EAÖ) halten hierzu fest, dass für Bushaltestellen grundsätzlich dieselben Anforderungen gelten wie für Straßenbahnhaltestellen (EAÖ 3.2.5).

Ausstattungsanforderungen: Information

Jede Haltestelle im Straßenraum muss mit dem entsprechenden Zeichen 224 StVO gekennzeichnet sein, das auf einem quer zur Fahrtrichtung angeordneten Schild anzubringen ist. Es muss folgende Informationen an die Fahrgäste übermitteln:

- Haltestellenname mit Zeilenhöhe von mindestens 50 mm,

- Liniennummer mit Zeilenhöhe von mindestens 50 mm,

- Verkehrsmittelpiktogramm mit Höhe von 50 mm,

- Zielhaltestelle bzw. Linienende mit Zeilenhöhe von mindestens 30 mm.

Da es sich bei den hier gemachten Angaben um Mindestschriftgrößen handelt, dürfen diese bei der Kennzeichnung nicht unterschritten werden.

Nach den Vorgaben der EAÖ würde zur Ausstattung deshalb unter anderem Wetterschutz und Sitzmöglichkeiten gehören. In der Praxis sind den Ausstattungselementen jedoch Grenzen gesetzt, etwa durch die Dimensionierung des Seitenraums. Schließlich gibt der vor, wie viel Platz für die Gestaltung der Wartefläche und zusätzliche Ausstattung zur Verfügung steht.

Welche verkehrlichen, betrieblichen oder kundendienstlichen Einrichtungen bereitgestellt werden, hängt abgesehen davon von der Funktion der jeweiligen Haltestelle im Liniennetz und dem Fahrgastaufkommen ab. Aus diesem Grund beinhalten die Planungsleitfäden der kommunalen Nahverkehrsverbünde meist Kategorisierungen und Abstufungen für den Ausstattungsgrad der Haltestellen. Unterschieden werden die Ausstattungsmerkmale zudem nach Rubriken wie Sicherheit, Komfort etc.

Auf Grundlage dieser verschiedenen Anforderungen formulieren die Nahverkehrspläne häufig die Maßnahmen für die Mindest-, Standard- und Maximalausstattung der Haltestellen. Exemplarisch könnten die bereitgestellten Einrichtungen wie folgt aussehen:

| Haltestellenkategorien und -ausstattung | ||

|---|---|---|

| Kategorie 1/Mindestausstattung | Kategorie 2/Standardausstattung | Kategorie 3/Maximalausstattung |

| Beschreibung: Unterwegshaltestellen, wie sie häufig vor allem für die Schülerbeförderung eingerichtet werden |

Beschreibung: Bushaltestellen mit geringer oder mittlerer Verkehrsbedeutung |

Beschreibung: Haltestellen mit hoher Verkehrsbedeutung, d. h. mit überdurchschnittlichem Fahrgastaufkommen (z. B. wichtige Verknüpfungspunkte) |

Ausstattung:

|

Ausstattung:

|

Ausstattung:

|

Quellen:

Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV): Leitfaden zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im KVV

https://www.kvv.de/fileadmin/user_upload/kvv/Dateien/Unternehmen/INTERNET_KVV_Leitfaden_barrierefreie_Haltestellen.pdf

Verkehrsverbund Ems Jade: Konzept zur Gestaltung bestehender und neuer Haltestellen

https://www.landkreis-aurich.de/fileadmin/dateiablage/80-wirtschaftsfoerdung/Wirtschaftsfoederung/OEPNV/VEJ_Haltestellenkonzept_Stand1712.pdf

Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd: Haltestellenleitfaden. Empfehlungen für die Kommunen in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein

https://www.zws-online.de/fileadmin/contents/6_wir_ueber_uns/6_4_nahverkehrsplaene/ZWS_Haltestellenleitfaden.pdf

Fuss e. V.: Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV

https://www.geh-recht.de/haltestellen.html

Verkéiers Verbond: Empfehlung zur Gestaltung von Bushaltestellen für Gemeinden, staatliche Instanzen und Studienbüros

https://www.mobiliteit.lu/wp-content/uploads/2019/08/20120913_brochure_arrets_bus_d.pdf

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR): Regionen unterschiedlich an Bus und Bahn angebunden

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/startseite/topmeldungen/oev-anbindung-regionen.html

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV): Daten & Fakten: Statistik zum öffentlichen Personennahverkehr und Schienengüterverkehr in Deutschland

https://www.vdv.de/daten-fakten.aspx

STUVA e. V.: Vollständige Barrierefreiheit im straßengebundenen ÖPNV im ZVBN, Teil: Haltestellen

https://www.zvbn.de/media/data/2018162-2019-04-25-Haltestellen-v06-web.pdf

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement: Informationsblatt für Bushaltestellen. Regelungen für Förderanträge

https://www.vrn.de/mam/verbund/planung/dokumente/nvp-Bergstr-2021/anhang-8.4.f-hessenmobil-informationsblatt-foerderung-bushaltestellen-nvp-berg.pdf

Bilder:

Bild 1: Adobe Stock © serjiob74

Bild 2: Adobe Stock © connel_design

Bild 3: Adobe Stock © Sina Ettmer

Bild 4: Adobe Stock © Michal

Bild 5: Adobe Stock © serjiob74

Parc d’Activité Syrdall 48, rue Gabriel Lippmann L-6947 Niederanven FON +352.28 67 65 01 FAX +352.28 67 65 20 shop@abes-online.com